社会学部 辻井 理夏子

【目次】

はじめに

第1章 湧水と水神様

第1節 山川河内地区の概況

第2節 湧水と水神様

第2章 湧水から水道へ

第1節 簡易水道の設置

第2節 畑地用灌漑用水施設の整備

第3節 長崎市水道の導入

第3章 水と関わる儀礼の現在

第1節 水道様まつり

第2節 タンク掃除と薮払い

結び

謝辞

参考資料

はじめに

長崎市太田尾町山川河内(さんぜんごうち)地区は、水神様・山神様・観音様・お大師様をはじめとする多くの神様を祀っている自然豊かな集落である。本稿では、山川河内地区をフィールドとし、湧水(わきみず)と水神様及びそれらの変遷や儀礼において、人々がどのように関わってきたのかということについて明らかにする。

第1章 湧水と水神様

第1節 山川河内地区の概況

山川河内地区は長崎市の東に位置する太田尾町にある。太田尾町は、川上に位置する山川河内地区、川下に位置する太田尾地区の2地区からなる。太田尾町は、長崎県西彼杵郡茂木町の一部であったが、1962年に長崎市に編入されて、長崎市太田尾名となった。後の1971年に、長崎市太田尾町という町名が置かれた。

地図1-1-1 (Yahoo!地図 http://map.yahoo.co.jp/)

山川河内の人口はおよそ130人で、世帯数は30世帯。3方向を山に囲まれており、非常に自然豊かな地域である。花卉や野菜、枇杷、苺などを栽培しているが、その中でも特に花卉の栽培が盛んのため「花の里」と呼ばれるようになった。国道34号線沿いからの入り口には、「花の里 山川河内」とかいた看板が置かれている。蛍の名所としても知られており、5月から6月にかけては多くの蛍が飛び回るという。

写真1-1-2 国道34号線沿いにある看板

写真1-1-6 山川河内バス停留所

立神もしくは茂里町から出発する飯香浦行きのバスに乗車し、山川河内で下車をする。バスは1時間に1本程度である。傾斜が急で細い山道を行くため、かなりの運転技術を必要とされる。この飯香浦路線のバスを運転できる人は限られているとのことだった。バス停から山川河内の集落までは、山に沿って下っていく。徒歩ではおよそ15分かかった。

写真1-1-7 山川河内バス停留所からの眺望

橘湾天草灘を望む(撮影時間は夕方)

山川河内に伝わる伝統行事や伝承は、口頭で伝えられている。山川河内は今までに二度、大きな水害に見舞われていることが分かっている。また、その災害における伝承の取り組みが高い評価を受けた。

江戸時代末期の1860年(万延元年)4月9日(新暦5月29日)に、大雨による土砂災害が発生した。この時の土石流で33人もの命が犠牲になった。4月13日には遺体の捜索を打ち切り、翌日の14日を月命日として定めた。現在までのおよそ150年間、毎月14日には犠牲者の供養のための「念仏講まんじゅう」と呼ばれるまんじゅうを山川河内の全世帯に配っている。この取り組みによって、災害の体験や教訓を世代を超えても継承することができている。

1982年(昭和57年)7月23日には、長崎大水害が起こった。長崎市を中心とした集中豪雨による災害である。この災害によって、長崎特有の斜面都市というのも裏目となって、多くの土砂災害が発生し、死者と負傷者は299名にも及んだ。山川河内も水害に見舞われ、土石流が家々を襲ったが、幸いなことに犠牲者は出なかった。地域の皆が「念仏講まんじゅう」の取り組みを通じて、日常的に災害を意識し、備えを心得ていたため、事前に安全な場所へ避難することができたからだ。このような取り組みや結果を受けて、2012年(平成24年)に山川河内自治会は「第17回防災まちづくり大賞」の受賞団体の一つとして選出され、新聞やテレビなどの複数のメディアにも取り上げられている。

写真1-1-8 山川河内公民館にて

念仏講まんじゅうについての新聞記事や賞状が飾られている。

第2節 湧水と水神様

古来より、日本人は農業を主な生業として生活してきた農耕民族である。農耕にとって、水は作物の成長、豊凶を左右する重要なものであった。もちろん、農耕以外の日常生活においても水は生きていくために不可欠なもので、水は命の源といえる。

山川河内では湧水を飲み水として利用し、湧水を水神様の水とした。水は信仰の対象になり、水源や湧水を溜めておく井戸に水神様を祀った。しかし、現在は水道が発達し、井戸は使われていない。本節では、湧水とそこに祀られる水神様が、どのように現存しているのかということに焦点を当てている。

以下に紹介するのは、実地調査を行った日に確認できた、湧水と水神様の所在である。

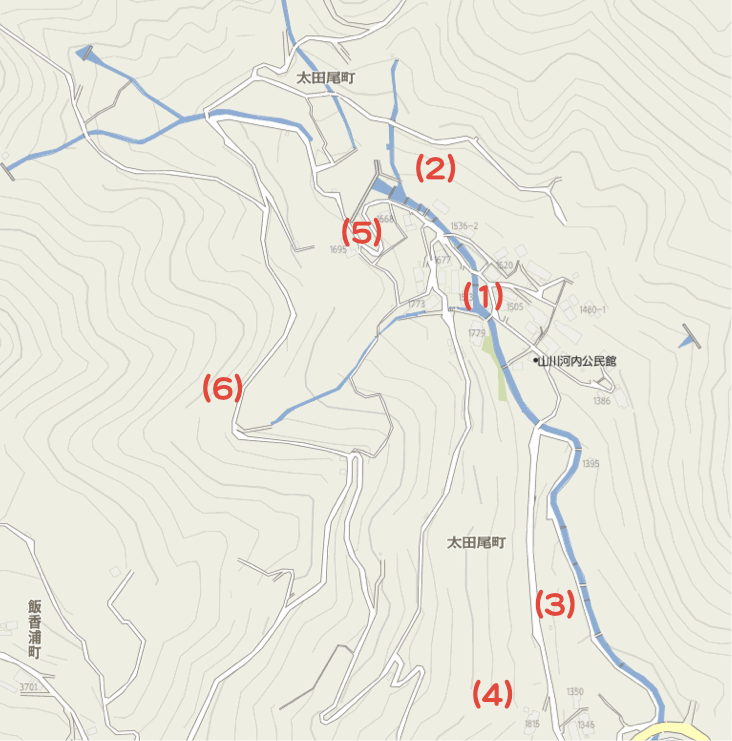

山川河内全体図

地図1-2-1 湧水と水神様の所在 (Yahoo!地図 http://map.yahoo.co.jp/)

集落の真中を通っている川は、山川河内川である。

(1)

写真1-2-2 (1)水神様

観音様を供えているお堂の左下の窪みに祠があり、そこに水神様が祀られている。

ここは昔、一番多くの水が湧く水源であったが、1982年の長崎大水害での土砂災害により、水源は埋もれてしまった。

写真1-2-3 (1)の中

竹筒が供えられていた。竹筒の中にお酒を入れて供えるという。

(2)

写真1-2-4 (2)今は使われていない井戸と水神様

湧水を溜めるためにつくられた井戸である。水はまだ湧いているのかもしれないが、土や葉がつまっている可能性が高く、確認できないとのこと。簡易水道ができた後も、長崎大水害が起こるまではここの湧水を使っていたそうだ。竹筒とお神酒が供えられていた。

(3)

写真1-2-5 (3)湧水

荒れ地になった畑の一部で発見。水が湧いているのは確認できたが、その他は確認できなかった。この場所は春に薮を払うので、薮を払えば、水神様を見つけることができるかもしれないとのこと。

(4)

写真1-2-6 (4)今は使われていない井戸と水神様

(2)の井戸と同じく、湧水を溜めるためにつくられた井戸である。多く水が湧き出るところであった。そのため、この井戸一帯の家々は、簡易水道が設置された後でも簡易水道を使わず、市水が導入されるまでこの井戸からの水を使っていたそうだ。井戸に備え付けられているモーターは、長崎大水害よりも前から存在し、水を汲み上げていた。

柱に竹筒、井戸の中央あたりに酒が入っていたと思われる空き瓶を確認できた。

(5)

写真1-2-7,1-2-8(5)水神様・山神様・土神様の石碑

土神様・山神様・水神様を共に祀っている石碑がある。長崎大水害の際に、川上の方は大きな被害を受けたが、大木は流されなかった。そのため、水害の砂防ダム建設の際に、このようにして石碑と共に残されることになった。お神酒が供えられている。

ここでは、12月の1週目の日曜日に山の神様まつりが行なわれ、当日は子どもたちによる奉納相撲が催される。

(6)

写真1-2-8 (6)水神様の石碑

山の奥にある、簡易水道の水源に祀られている水神様。石碑は大部分が剥げて見えにくくなっているが、「水神 昭和三十四年」と彫られている。ここの水神様が、5月10日の水道様まつりで祀られる水神様である。(水道様まつりについては、第3章参照)

以上が、現在確認することのできた湧水と水神様の所在である。

次に、幼い頃からずっと山川河内で暮らしてきた方々に、かつて湧水を生活用水として使っていた時の話を聞くことが出来た。

Aさん(76歳)が小学生の時は、水を汲むのが彼女の仕事の一つであった。毎朝学校に行く前と、学校から帰ってきてから水を汲みに行った。柄杓で水をすくい、釣瓶の中に入れ、それを背負って家まで持って帰り、家の中にある水瓶に水を溜めた。誰かが水を汲むと、下の方にある土などが浮いてきて水が濁ってしまうため、皆より早めに行って水を汲んでいた。学校が帰ってきてから、近所の人の分の水も汲んで届けると、大変喜んでくれた。

元日の朝早く(4時くらい)には若水汲みという行事もあった。子どもたちが柄杓と桶を持って、水神様のところへ水を汲みに行った。男も女も関係なく行った。しかし、水道が普及してからは、だんだん若水汲みをする人もいなくなり、今では完全になくなってしまったそうだ。

第2章 湧水から水道へ

第1節 簡易水道水の設置

山川河内では、昔から戦後までは湧水や川の水を生活用水や農業用水として使っていたが、水不足にずっと悩まされていた。そこで、簡易水道をつくるという取り組みが行われた。

そもそも簡易水道とは何か。家庭に飲み水(水道水)を送るのが上水道で、家庭で使った汚れた水を運ぶのが下水道である。簡易水道という名前から、上水道より簡単な設備だと思われがちであるが、決してそうではなく、上水道に準じるものである。水道を使う人の規模が、100人から5000人以下だと簡易水道として扱われる。

当時、山川河内の山の奥に、多くの水が湧き出る水源があり、そこには水田が広がっていた。その水田のあるところに、タンクをつくって湧水を溜め、そこからホースを垂らして各家庭に水を供給しようという試みであった。

地図2-2-1 ★が簡易水道の水源地

写真2-1-2 水田の跡

当時は★のところまで、水田が広がっていたことがわかる。

昭和10年代から戦争の時代に突入してからは、山川河内をはじめとする、この周辺の地区においても、米・麦・芋を強制的につくらされ、穀類や芋類の生産がほとんどを占めた。主食の穀物が重視された時代だったため、主食さえつくっておけばよいという風潮であった。この状況は敗戦後5年ほど続く。

しかし、昭和25年前後を境として、日本全体で食糧生産力が回復するにつれて、農業も次第に変化するようになった。米などの主食は町へ行けば簡単に買うことができたので、米の栽培は減ってゆき、野菜類に重点を置いた。山川河内では、花卉の栽培も始めそれが軌道に乗った。そうして、水田はだんだんと畑に変わっていき、長崎大水害の土砂災害を機にパッタリと、山川河内では米の栽培は辞めてしまったそうだ。

山川河内の皆の協力もあって、昭和34年に簡易水道水の施設が完成した。完成するまでに、およそ3、4年はかかったという。重たいコンクリートを担いで、山を登って作業するのはとても大変だったということを、当時学生だった現老人会会長の藤川正男氏(76歳)からお話を聞いた。

簡易水道が完成してからも、自宅付近の井戸(第1章第2節で取り上げた(4))を使う者もいた。しかし、今となっては、この簡易水道水は次節で取り上げるタンク(2)を経由して、地区の全員に供給されている。

写真2-1-3 簡易水道水の施設

プレハブの中で水が湧き出ており、その水をプレハブの左下にあるコンクリートの下でろ過をしてから、ホース伝いに水を運ぶ。プレハブの右横に水神様を祀っている。

写真2-1-4 湧水(プレハブの中)

現在も水は湧き続けており、簡易水道水として、山川河内の全体に水を供給している。

写真2-1-5 山道にあるホース

第2節 畑地用潅漑用水の整備

平成元年前後は、専業農家が主流であり、現在荒れ地となっている畑もほとんど全てが使われていた。昭和34年に簡易水道を設置したものの、とにかく水不足に困っていて、川の水を取り合うようにして農業用の水を確保しようとしていたという。畑地用潅漑施設の建設は、山川河内の皆の願いでもあり、平成元年に遂に完成する運びとなった。潅漑施設は、山川河内川の川上と川下に一つずつの計二カ所にある。

地図2-2-1 畑地用潅漑用水施設の所在 (Yahoo!地図 http://map.yahoo.co.jp/)

写真2-2-2 左:山川河内のタンク(1) 右:長崎市水道局のタンク

写真2-2-3 ポンプ室(1)

写真2-2-4 水をろ過するところ

写真2-2-5 畑のホースと蛇口

川下にある潅漑施設は、川の水を汲み、水をろ過する。その後、ポンプ室(1)から山川河内バス停から少し下ったところにあるタンク(1)まで、水をポンプアップする。タンク(1)から落差を利用して、各畑へと供給される。畑にはホースが引かれており、蛇口を捻ることできれいな水が畑に行き渡る。

写真2-2-6 タンク(2) 80tもの容積がある

写真2-2-7ポンプ室(2)

川上のポンプ室(2)では、地下およそ100メートル以上をボーリングして地下水を上げている。その水をさらに山の奥にあるタンク(2)にポンプアップして送る。あとはタンク(2)と同様、落差を利用して畑に水を供給するのだが、タンク(2)からは、畑地用の水と飲料用の水の2つの管が通っており、そこから各畑と各家庭に供給している。

写真2-2-8 ポンプ室の横にある、潅漑事業記念碑

潅漑事業記念碑

花の里 山川河内はその名の通り 三紫名水の地であるが

潅漑水が不足し これが営農上の悩みであった今ここに

県市の御指導と御助力並びに組合員各位の協力により

各戸の畑に潅水できることを心から感謝し

地区の更なる発展を期待するものである

平成二年九月吉日

潅水設備を整えたおかげで、潅水に費やす労力が以前よりかなり少なくなった。農業の効率も上がり、水不足の問題もほとんどなくなったと言える。

しかし、現在の山川河内の人口はおよそ130人だが、そのうち子どもは8人しかいないという。水があるのにも関わらず、今度は若い者が足りず、後継者不足によって農家の担い手が減少しているという現実である。

写真2-2-9 「花の里 山川河内」の裏にある歌

・ 後継者なき花作り先見えず

・ 花ハウス見るも哀れな草の山

・ 老体にムチは打てども花咲かず

・ 荒れ果てたハウスへ花も息されず

・ 丹精の花のいのちが短すぎ

・ 往年の時の流れに乗れぬ花作り

この歌は、藤川正男氏が、山川河内の看板をつくる時に書いた歌である。過疎化による後継者不足に加え、花が売れない時代になってきた。家に仏を祀る家も減ってきており、お墓に供える花も造化が増えてきたからだ。この歌からは、山川河内の今後を案じていることが強く感じられた。

第3節 長崎市水道の導入

今から10年前には、長崎市水道局による水道も導入された。市水の導入により、一ヶ月の水道代は、地区の水道代(一律1000円)と市の水道代の二種類の水道代を払わなければならなくなった。市水導入により、山川河内では汲取式トイレを水洗トイレにほとんどの家が変えた。現在は、松田家と川上に位置するグラウンドにだけ、汲取式トイレがある。

市水は、水洗トイレなどにしか使用しないという。市水は消毒のための塩素のにおいや味がするけれど、地区の水はやはり本当においしいと多くの方から聞くことができた。料理をつくるのにも、お酒を割るのにも、地区の水でないとだめだそうだ。水がきれいで美味しいからであるのか、山川河内に住む人は長生きをするという。また、隣接する太田尾地区や片峰地区は、すべて市水に切り替えてしまい、自地区の水道を使い続けているのはこの山川河内だけである。山川河内は切っても切り離せない関係だ。

写真2-3-1 公民館にて 左:地区の水道 右:市の水道

写真2-3-2 汲取式トイレ 地区のグラウンドにて

第3章 水と関わる儀礼の現在

第1節 水道様まつり

毎年5月10日に水道様まつりが行われる。ただし、仕事に行く人が増えたため近年では、5月10日と日が決まっている訳ではなくて、5月10日に最も近い日曜日に行われる。これは他のまつりにも共通だ。

山川河内で行われる「まつり」は「祭り」と表記されることもあるが、正しくは「祀り」だという。山川河内のまつりでは、神輿を担いだりお囃子をしたりすることはない。念仏を唱え、お供え物をして、神様を「祀る」のである。

「水道様まつり」の呼び方は、人によって様々で、「水神様まつり」と呼ぶ人もいれば、「水神まつり」「旧水神様まつり」「春の水神様まつり」などとも呼ばれていた。

水道という概念が一般化していくうちに、「水道まつり」と言われるようになったという話もあれば、昔自宅の敷地内に水が湧いていた家の人は今でも「水神様まつり」と呼び、近所に水をくみに行っていた人で、昭和34年頃から水道を使うようになった人は「水道様まつり」と呼ぶようになったという話もあった。時代の変化によって、まつりの名称も変化してきたと考えられる。

昔、水道が通ってなかった時代の「水神様まつり」は、それぞれの水神様のまわりに住んでいる家の人々が共同で祀っていた。神酒と酒をいれた竹筒や、生魚、塩米などをお供えしていた。

現在の「水道様まつり」では、昔からある水神様に加えて、簡易水道の水源の水神様も祀る。午前中は近所の水神様を各々祀り、午後からは山に登り簡易水道のところの水神様を祀りに行くという。その際には、必ず男性が行くそうだ。

写真3-1-1 山の奥の水神様までの道のり(1)

写真3-1-2 山の奥の水神様までの道のり(2)

かつて畑や水田だったところも今では薮になってしまっている。イノシシが出没しており、所々イノシシの形跡が見られる。一人で行くのは危険である。

写真3-1-3 奥の院様

水神様までの道の最中に、奥の院様がいる。なぜ、この場所に置かれているのかも、

奥の院様と呼ばれているのかもよく分からないそうだ。

写真3-1-4 山の奥の水神様

簡易水道のプレハブの右横に水神様の石碑がある。ここの水神様を祀りに行く。

また、春にもタンクの掃除も行う。春のタンク掃除は、畑地潅漑用水を溜める80tほどの容積があるタンクである。第2章の第2節では、タンク(2)として取り上げている。

写真3-1-5 タンクの上の部分

写真3-1-6 タンクの中

タンクの中は真っ暗で轟音が響いていた。他のタンクと比べても、ここのタンクは容積が80tということで非常に大きい。水を抜き、この中を掃除するのはかなりの労力を使うだろう。

第2節 タンク掃除と薮払い

11月29日に、山川河内の潅漑組合で畑地用の潅漑水を貯めるタンクの掃除と、荒れ地になり薮が茂った畑を綺麗にする薮払いが行われた。筆者はこの行事に同行し、参与観察を実施した。

この行事は、畑地潅漑事業を行っている畑地潅漑用水管理組合(通称、潅水組合)が主催である。潅水組合は農業をしている人が全員入っているわけではなくて、専業農家か兼業農家かで、組合員か準組合員かが決まっている。現潅水組合の会長は末永晋治氏である。

1日のタイムテーブルはおおよそ次の通りであった。

8:30 タンク、ポンプ室、川の掃除

10:00 会議

10:45 一旦解散、各自昼食

13:30 公民館前集合のち集合写真撮影

薮払い開始

16:30 薮払い終了

17:00 宴会開始

[8:30] タンク、ポンプ室、川の掃除

秋は、第2章第2節で取り上げた川下のタンク(1)とポンプ室(1)の掃除を行う。

写真3-2-1 川の掃除の様子

川の中に水を汲み上げる装置があり、注水する場所を念入りに掃除する。

写真3-2-2 ポンプ室(2)

写真3-2-3 ポンプ室(2)の中

ポンプ室の中も掃除を行う。

ポンプ室やタンクの傍に、お酒が供えられていた。潅水組合会長の末永氏が、これらのお酒を、掃除を開始する時に置いたそうだ。タンク掃除の際に怪我をしないように、そして、水は命の源であるため大事で、そんな水が切れることのないようにと、お神酒としてタンクを祀っている。

このようにして、タンク掃除は畑地潅漑事業が起こってから27年もの期間、春と秋の一定の日に毎年行われている。地域にも一つの行事として根付いており、タンクも祀る対象になっているという点から考えると、タンクの掃除も水神様まつりと同様に、儀礼的なものだと定義してもよいのではないだろうか。

[10:00] 会議

山川河内の公民館にて、潅水組合についての会議が始まる。

写真3-2-4 会議の様子

この日は、組合員の一人が農業の規模を縮小するとのことで、それに伴って潅水組合の会員費を減額できないだろうか、という議題であった。結果としては減額が認められた。

最後に、13時からの薮払いのチーム分け(上班・中班・下班)を行った。若い人たちが傾斜な急なところを担当する。

[13:30] 公民館前集合のち集合写真撮影、薮払い開始

正午を過ぎたあたりから、ポツポツと雨が降ってきたが雨天決行。

各々が鎌や草はらい機を持って、再び公民館に集合し、写真撮影を行った。

写真3-2-5集合写真を撮る様子

写真3-2-6 草払い機

草払い機を持っていると、潅水組員の会費が200円程安くなる。

「薮払い」とは、雑草が生えてきて荒れ地になっている畑を、草払い機や鎌などを使って綺麗保つためにしている取り組みである。「やぶ」が訛り、「やぼばらい」と呼んでいる人が多く見られた。今までは、春に1回だけであったが、今年から春と秋に2回ずつ行うことになった。現在ある畑の半分ほどが薮になってしまったそうだ。

写真3-2-7 薮払いの様子(1) 草払い機で薮払い

写真3-2-8 薮払いの様子(2) 鎌を使って薮払い

刈り取った薮は燃やすか、そのまま放置するかのどちらかである。

[16:30] 薮払い終了

写真3-2-10 イノシシが出たので、皆で監視カメラを見る

イノシシは農作物を荒らしたり、人に危害を加えたりするので、地区での社会問題として浮上しており、地区全体で罠を仕掛ける等のイノシシ対策を徹底している。

[17:00] 宴会開始

写真3-2-11宴会の様子

自治会長の松田末信氏と、潅水組合会長の末永晋治氏から挨拶があった後、公民館にて一日の労をねぎらう宴会が行われた。公民館は地域コミュニケーションの場所になっている。

結び

今回、山川河内での調査を通して、明らかになったことは以下のことである。

(1) 山川河内はかつて湧水があった場所に、現在も水神様を祀り続けている。

(2) 長崎大水害に遭い、水の恐ろしさを熟知している一方で、過去の水不足による水の大切さについても実感している人々が多い。

(3) 現在は水が豊富になったにも関わらず、農家の後継者が不足しており、畑の荒れ地化が進んでいる。

(4) 簡易水道の設置の事業やタンクの掃除などの集落の生活上の運営には、行政はほとんど介入せず、山川河内の住民が自分たちの手で行っている。

(5) 「水神様まつり」が時代の変化に伴い、「水道様まつり」とも言われるようになった。

謝辞

本稿を執筆するにあたって、多くの方々からご協力いただきました。

様々なお話を聞かせてくださった、山川河内自治会長の松田末信さん、まり子さん。ちゃんぽんや皿うどん、とても美味しかったです。一緒に水神様を探していただき、潅水事業について教えてくださった潅水組合会長の末永晋治さん。山奥の水神様まで連れて行ってくださった老人会会長の藤川正男さん。加えて、潅水組合・老人会をはじめとする山川河内の皆さんには、とても親切に接していただき、感謝の気持ちでいっぱいです。本稿の完成は、皆さんのご協力無しにはなり得ませんでした。この場をお借りして、心よりお礼申し上げます。本当にありがとうございました。

参考資料

坂本進・坂本秀市(2000)『長崎市 日吉方言集』

川口謙二・池田孝・池田政弘(1997)『改訂新版 年中行事・儀礼事典』東京美術選書19

Yahoo!地図 http://map.yahoo.co.jp/