岩本 悠

はじめに

小樽と聞いて思いつくものと言えば、ガラス、運河などであろうか。しかし、それだけではない。小樽には印がある。印(しるし)は家の近くの酒屋や魚屋の看板にも見ることができるような、日本人には見慣れたマークであるが、小樽では実にたくさんの印をあちらこちらで発見することができる。私は印に興味を持ち、調査実習のテーマに定めた。本レポートは小樽の経済的な発展とともにあった印について調査し、まとめたものである。

第一章 印とは

1.一般的に印とは

印とは「他と紛れないように見分けるための心覚えとするもの。目じるし、紋所、記章の類。」(広辞苑より)とある。つまり印とは目で見てわかるマークのことを指す。代々伝わる家紋や会社の商標も印の一種であるといえる。

2.印の歴史

日本では、平安時代中期に貴族が乗り物や衣服に自分のマークを入れた家紋が印の起源だと言われている。後の戦国時代には武将たちが戦で敵味方を区別する際にそれぞれの印を掲げ戦った。そして江戸時代になると、名字帯刀が許されていなかった商人が、自分の店と他の店とを区別するために独自の印を用いだした。

3.屋号との混同

印は屋印、または家印とも言うが、一般的に印は屋号と認識されている。しかし印は屋号とは別物である。なぜなら印はマークで、屋号は呼び方だからである。話を伺った竹内勝治さんによると、越後屋のように「屋」がついているものこそが屋号であるから、印は屋号と混同するべきではないということであった。長い歴史の中で印が人々の間に定着し、印の呼び方が店の呼び方にまでになり、大きな役割を果たしていたことが、印と屋号が混同されてしまった理由のひとつではないかと思う。

第二章 印の世界

1.小樽の印

小樽は明治時代から商業で栄えたまちで、今でも多くの商家や石蔵が点在し当時の繁栄を偲ぶことができる。印はそれらの外壁にも見られる。(写真1〜3)特に小樽の色内や堺町で多く残っている。商業の発展に伴って、同じ業種の商人が現れたために、自分の店と他の店を区別する必要があった。そのために用いられたのが印で、家や蔵の外壁、看板、暖簾、半てんなどに印をつけて店の証明としたのであった。

写真1 ヤマシチの印

写真2 イチマルの印

写真3 おもしろい印

2.印の種類

印の作り方にはルールがなく、名前の一部を入れたものや、思いが込められたもの、また暖簾分けによって受け継がれたものなど様々である。(写真4)の読み方は「カネタマル」である。

写真4 カネタマルの印

これは古くから海産物商を営んでいる小町商店の印で、その名の通り「お金が貯まりますように」という願いが込められている。実にユニークだ。

印には漢字の部首のように、意味の働きをするものがある。例えば△は魚のうろこを表したもので、魚屋に多い印である。明治10年に創業した越中屋旅館の印は「かねうろこ」である。(写真5)初代が廻船業を営んでいたことに由来する。

写真5 カネウロコの印

3.印の役割

印は店の信頼を象徴する役割もあった。現在でも伝統のある会社で社名に印をつけているところがある。それはまさに会社の歴史と信頼を表している。我々はどこの会社かわからないものより、歴史のある会社のものを求める傾向にある。消費者は信頼できるかどうかで会社を判断しているからだ。

小樽のまちが商都として賑わっていた頃、商売が繁盛している店は背中にそろいの印を掲げた半纏(はんてん)を作ったそうだ。それを取引先に配り、出入りの際に着せていたという。自分の店の印半纏を着た人が多いほど、店が儲かっているのを示すことになったのだった。また大工の棟梁が贔屓筋の印半纏を重ねて身につけ、贔屓筋の多さを自慢していたのだった。印半纏は権威の象徴でもあったのである。

(写真6)は明治27年ごろの小樽のまちの地図であるが、家が印で示されている。

写真6 印で示された地図

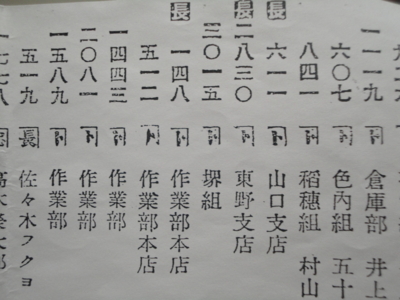

また大正13年版の電話帳(写真7)は、印の読み方で引けるようになっていた。

写真7 印の読み方で引ける電話帳

つまり人々は印を見て「これはどこの店の印か」ということがわかっていたのだ。また印の読み方が、店の呼び方になるぐらい、印は生活に根付いていたのである。それにしても、印の地図は爽快なほど印がずらっと並んでいる。デザインも様々でとてもおもしろい。当時の活気が伝わってくるようである。

祝津などの漁師町では、印は船や鰊を背負うモッコと呼ばれる木の入れ物につけられていた。網には「アバ」と呼ばれる木板の浮きを付け、流されても誰の所有かわかるように印を焼印していたそうだ。

第三章 印の衰退

1.小樽のまちから消える印

時代が変わるとともに、建物の改築や、長年の風雨による風化で読みづらくなってしまった印もある。建物は所有者が変わるために印を維持し続けることは困難なのだ。またひしめき合っていた商店も移転や廃業などで数が減り、印を持つ商店自体の減少、また現代における印の必要性の低さが、印がまちから消えゆく理由である。

2.印に対する思い

創始者から何代も経ている店の場合、自分の店の印の意味を知らない人が多い。また何軒かの商店で「印に対する誇りはお持ちか」という質問をしたところ、「持っていない」という答えが返ってきた。「家を継いだだけだから」という返事もあった。また創業時は印があった商店でも、今は使っていないところもある。ゆえに、全ての人がそうではないにしろ、現在の小樽の商人の印に対する思いは強くないと言えるだろう。ある方は印を受け継ぐということは、「店の歴史」を受け継ぐということであると話してくださった。歴史を引き継ぐことには相当な責任と苦労が伴う。それが印を受け継がない理由になっているのかもしれない。

第四章 印をめぐる人々

1.小樽市博物館ボランティアの人々

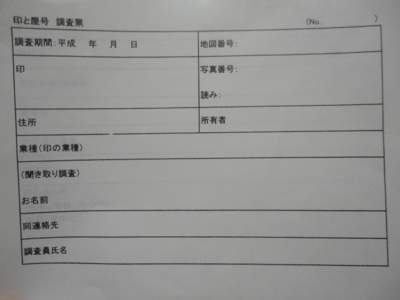

印が小樽のまちから消えつつあることに危機感を抱かれ、平成15年小樽市博物館は印が現在どのくらい残されているかを記録しておくために、ボランティアによる調査会を発足させた。調査は調査票(写真8)

写真8 調査票

を使って月2,3回、2名から3名で行われる。調査しやすいように、地域ごとに担当を割り振っている。基本的に調査は自分のペースで行う。首からはボランティアの証明カードを提げる。私は幸運にも博物館ボランティアの竹内勝治さんの調査に同行させてもらうことができた。方法はあらかじめ決めていた調査地域を、ひたすら歩き、印を見つけだすというものである。看板に印がある商店はもちろん、看板があがっていても商売をしていないところも訪ねる。そして調査の概要を説明し、聞き取り調査をする。留守の場合は日を改める。この日は「マルイチ」の印がある精肉店に入って話を伺った。この店は、子供が後を継がないという別の店から精肉店をひきついで、それと同時に「マルイチ」の印も受け継いだ。また、元々の屋号が「ひろや」で、印と屋号のそれぞれが今も受け継がれている。(写真9)

写真9 聞き取り調査中

竹内さんは細い路地やその奥も見逃さない。陰になっているような場所に印はひっそりと残っているからである。問題は、古くからの看板は残っているものの、商売は既にしていなかったり、建物の所有者が変わっていたりする場合の調査をどうするかということである。また印はいつまでもそこにあるとは限らない。風化、建物の建て替え、看板を下ろすなどで印の姿が少なくなりつつあるため調査が急がれる。ボランティアの方々の調査は継続中である。

2.祝津の印

「祝津たなげ会」という会がある。祝津のまちを盛り上げよう、活性化させようと組織された。私は祝津たなげ会のメンバーである渡部さんにお話を伺うことができた。

小樽はかつてニシン漁で栄えたまちだ。明治30年ごろから大正時代までがニシン漁のピークだったと言われている。祝津は小樽の中心地からは孤立した集落である。石狩湾に突き出した祝津海岸は、有数の好漁場として繁栄した。現在でもニシンで財をなした人の立派な邸宅跡や、漁夫を住まわすための番屋が残されており、当時の繁栄ぶりを伝えてくれている。私はこの度、修復工事を経た茨木家中出張(なかでばり)番屋(写真10)で話を伺った。中はとても涼しく快適だった。天井は高く、立派な柱が組まれていたのが印象的だった。また漁夫の寝床が3段構造になっていておもしろかった。1段目と3段目が物置になっており、2段目で寝るようになっていた。梯子を上ったところにある、屋根裏部屋のようなスペースは、女中さんの部屋だということだった。

写真10 茨木家中出張番屋

二章でも少し述べたが、漁師は印を自分の道具にしるし、失くさないようにしていた。同じ名前の人が多かったことも印を必要とした理由である。その読み方が、その家の人の呼び名になっていた。現在でも、そのような風習が続いているという。また、漁師だけでなく、風呂屋などの商売人も印を持っていた。(写真11)は祝津の地図で、これも印で示されている。

写真11 印で示された地図

「祝津たなげ会」の活動のひとつに屋印(印)の収集・調査がある。現在は約130個もの印を収集されている。そして「懐かしの写真・屋号展」というイベントで、それらを展示された。そのパネルを見せていただいた。(写真12)

写真12 祝津の印

3.忍路の印

忍路は小樽市の西部にある地区である。江戸後期からニシン漁で栄え、最盛期には漁場の数が100を超えていたという。船が大きくなり、漁夫の数も増えるにつれ、鰊場の労働の唄があちらこちらで唄われるようになっていった。「忍路鰊場の会」は、かつての漁労作業唄を唄い、伝承する活動をされている。私は小樽市総合博物館運河館で行われた「忍路鰊場の会」の公演を見せていただいた。(写真13)唄には「船漕ぎの唄」や「網おこしの唄」、「ソーラン節」などがあり、間近で聞くととても迫力があった。どこか懐かしいような味のある歌声が印象に残っている。

「忍路鰊場の会」は漁場の屋印を背負った半纏を28種所有されており、それらの半纏を着て活動されている。

写真13 忍路鰊の会の公演

まとめ

はじめは、小樽の歴史を今に伝えている印が減っている現状を目の当たりにし、寂しい気持ちになっていた。しかし、次のような話をされた方がいる。「印には意思、誇り、メッセージがこめられる。そして、それらの思いは次第に「成長」し、「脱皮」する。したがって印も「進化」し、「脱皮」する。」つまり、かつての印が店舗から消えることは、その店にとっては「脱皮」を意味しているかもしれないのだ。したがって印が消えることは悲しいことだと簡単に言ってしまうのは、間違いだと思った。

しかし、小樽のまちを歩いていると、ありとあらゆる印が目に飛び込んできて、やはり印は小樽の魅力のひとつであると感じる。「店の印」という役割は終えても、「小樽の歴史を伝える印」という役割で、これからもあり続けてほしいと願う。

謝辞

今回の調査では、聞き取り調査にご協力頂きました小樽市総合博物館ボランティアの竹内勝治さん、祝津たなげ会の渡部満さん、小樽市総合博物館の石川直章先生に心よりお礼申し上げます。また、突然訪問したのにもかかわらず貴重なお話をしてくださいました旗イトウ製作所の伊藤一郎さん、そのほかご協力いただきました小樽市の方々、本当にありがとうございました。

参考文献

「小樽市博物館紀要 第20号別刷」(2007)小樽市博物館

小樽学ホームページ http://otarugaku.jp/p/?c=8

祝津たなげ会ホームページ http://www.tanage.jp/

竹内勝治さんに頂いた資料

「おたる新報 第116号」(2006)小樽新聞社