社会学部 吉野有紀

【目次】

はじめに

第一章 銀屋町

第一節 「原点回帰」する演技

第二節 据太鼓における短縮

第二章 八幡町

第一節 八幡町独自の「くんちマニュアル」

第二節 剣舞

第三節 技の融合

第四節 退場の演技

第三章 西濱町

第一節 時間管理の徹底

第二節 日本舞踊からクラリネットへ

第三節 龍船の総入れ替え

第四章 五嶋町

第一節 時間配分をめぐって

第二節 2体の龍

第三節 前日諏訪神社

註

結び

謝辞

参考文献

はじめに

祭りの日は人々にとって特別な日とされる。柳田國男が提唱したように日本の伝統的な時間概念において祭礼は「ハレの日」とされ、「非日常」の世界である。そこには元来、時間や空間の制約というものがなく、祭りの日だけは仕事や学問にはげまずとも祭りに専念することが許されていた。

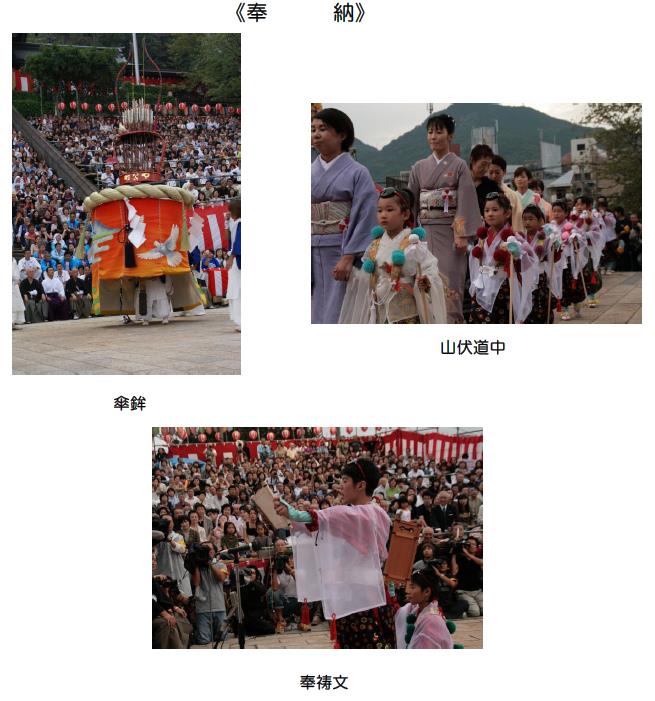

しかし、今日の祭りでは今までにはなかった制約、「時間管理」の流れが押し寄せてきている。長崎の文化を代表する秋の大祭、「長崎くんち」もその例外ではない。長崎くんちは10月7日・8日・9日の三日間にわたる長崎市の氏神である諏訪神社の大祭である。ここでは町ごとに趣向を凝らした独自の壮大な演し物(だしもの)、「奉納踊」が行われ、この祭りのメインイベントである。その年に奉納踊を披露する当番の町を踊町(おどりちょう・おどっちょう)といい、現在、長崎市内に全部で59ヵ町存在し、7つの組に分けられている。当番は7年で一巡するようになっているため、全ての踊町の演し物を観るには7年間通いつめなければならない。

奉納踊の種類は現在大きく分けて4種類あり、日本舞踊などの「踊り」、船に車を付けて、大勢で曳く「曳き物」、大勢の担ぎ手が担ぐ「担ぎ物」、道中を練り歩く行列自体に立派な様式美をもっている「通り物」がある。しかしこれらは大きな分類であり、その中で踊町ごとにそれぞれ独自の形態をとり、掛け声や役柄の名称なども異なるのである。

本稿は2014年度の長崎くんちの踊町7ヵ町のうち、銀屋町、八幡町、西茺町、五嶋町の4ヵ町の奉納踊や練習過程における時間管理の事例を調査した記述である。以下、今年・今回という記述は調査時の年である2014年(平成26年)を指すものとする。

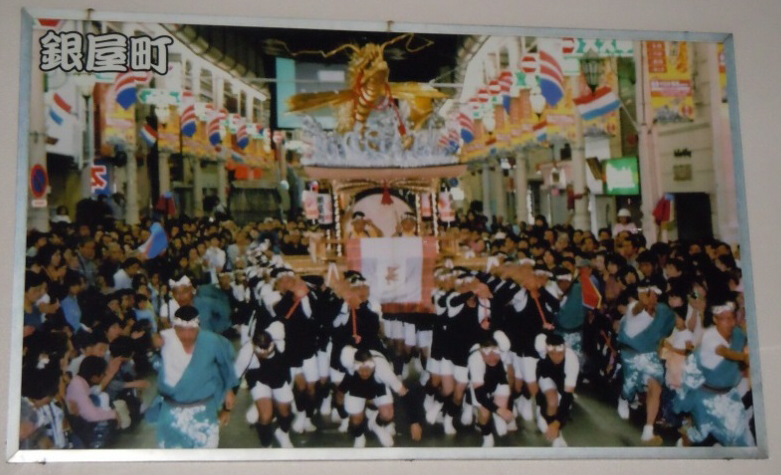

第一章. 銀屋町(ぎんやまち)

銀屋町は1966年の町名変更により、一時その町名は消えたが、2007年に町内の人々の活動により、その町名は復活を果たした。

町名復活の活動の中心となったのが銀屋町の奉納踊り「鯱太鼓(しゃちだいこ)」であった。この踊りは人々に吉祥を招くとされる中国の「蓬莱鯱(ほうらいこ)伝説」をテーマとしており、「据太鼓(すえだいこ)」という和太鼓の演技と黄金の鯱が乗った山飾*(だし)の演技の二部構成をとっている。

第一節. 「原点回帰」する演技

銀屋町の奉納踊り全体の持ち時間は30分。傘鉾*(かさぼこ)の入場から始まり、先曳(さきびき)として正装した町の小さな子どもたちが親に連れられて入場、役員挨拶ののち据太鼓と鯱太鼓の山飾の入場・挨拶、そして据太鼓の演奏があり、山飾の演技という流れとなっている。

銀屋町自治会長兼奉賛会会長の息子であり、今回のくんちには采振(さいふり)として出演した永田一信氏によると、この30分という持ち時間は以前から決まっていたことであったが、きっちり守らなくてはいけないわけでなく、あくまで目安としての時間であったので、それ以上長引くこともあったという。しかし、今回は踊町の7ヵ町が一堂に会す、「七和会(ななわかい)」において、きっちり30分で終わるようにという取り決めがなされたそうである。

演技における時間短縮対策の一つは複雑な演技を止めたことにあると永田氏は言う。鯱太鼓という奉納踊りを銀屋町が始めた当初は、その演技はシンプルなものであったのが、時間を経るにつれ、だんだん複雑化していったようである。その結果、前回までは演技動作をシンメトリーにすることに努めており、複雑な動作が多かったそうだ。しかし今回は時間管理の徹底のため、シンメトリーの形を止め、当初の基本的な演技に戻る、「原点回帰」の動きがあったという。その結果、シンメトリーを止めても美しく魅せることができたのである。そうすることで複雑な動作をしていた分の時間を短縮することに成功したという。練習時の対策としては演技1セットの時間をきっちり計ることで、本番の時間管理への対策を行っていたそうだ。

永田氏は本番の演技だけではなく、練習時にも時間的制約があったという。今回は山飾を出しての練習は3月から行い、徐々にその回数を増やし、最終的に週5回、月曜日から金曜日までの18時半から21時に練習を行うようになった。しかし今回は、近隣住民の迷惑になるため21時までには絶対に終わらせるようにと警察からの要請があったそうだ。

練習場所は様々なところに設けてあるが、その中には商店街のアーケードで行うこともある。アーケードは人通りが多いために見物する人が大勢寄ってくることで、ついつい盛り上がってしまう。そうしているうちにうっかり21時を過ぎてしまい、警察に注意を受けるという出来事があったという。また、映画館から「かけ声がうるさい」とクレームが来たこともあり、映画館や塾などの前は避けて練習をするようにしたそうだ。

写真1-2 諏訪神社での山飾練習風景

従来は21時を過ぎ、掛け声を張り上げながら練習しても、「祭りだから仕方がない」として暗黙の承認が地域にあり、むしろ鯱太鼓の「蓬莱鯱」というかけ声は銀屋町の人々にくんちシーズンの到来を告げる合図のようなものとして歓迎されていたのだ。しかし、今回はそういうわけにはいかなかったようである。

第二節. 据太鼓における短縮

鯱太鼓の演目の中でもう一つの重要な見せ場は山車の奉納の前に行われる据太鼓の演奏である。据太鼓は山飾の上に乗って子供たちが演奏する櫓囃子(やぐらばやし)とは異なり、地面に設置した和太鼓を演奏する。据太鼓独自の演奏によって鯱を目覚めさせ、目覚めた鯱(山飾)の演技が始まるというようなストーリー性を持った流れとなっていると太鼓奏者の大野大輝氏は述べる。

写真1-4 諏訪神社における据太鼓の練習風景

大野氏は26歳(2014年現在)という若さだが、その太鼓歴は15年。そのうち2回のくんちに参加し、現在では高校の教師として勤めながらも太鼓の稽古は欠かさず行っているという。据太鼓は子供から大人まで男女問わず参加でき、平均年齢は26歳。今年は9名のメンバーが演目に臨んだ。

そんな据太鼓にも時間管理の流れは押し寄せてきていた。もともと演奏する「昇龍」という曲は5分間の曲であるのだが、それを3分30秒に短縮して演奏することとなったそうだ。このような時間管理の中にもかかわらず、今年はメンバー9名全員がソロパートを持ち、全員がそれを完璧にできるようにという目標を掲げ、練習及び本番に臨んだという。

本番での時間管理の工夫として、挨拶や移動など一つ一つの動作を機敏に行うなどは勿論の事、太鼓のセッティングには一番気を使ったという。諏訪神社、御旅所、八坂神社、公会堂前広場と舞台があるので、それぞれの舞台ごとに太鼓の配置場所を細かく確認し、本番に向け、スムーズにセッティングできるようにすることが求められた。

稽古において、据太鼓は山車とは異なり、年間を通して毎週火曜日と木曜日の週二回行われている。山奥にある小屋を借りて、20時から深夜0時頃まで練習するという。山奥にこもるのは近隣住民に迷惑をかけないようにするためであり、これは従来から行ってきたことであるので据太鼓の練習における時間短縮は見受けられなかったようである。

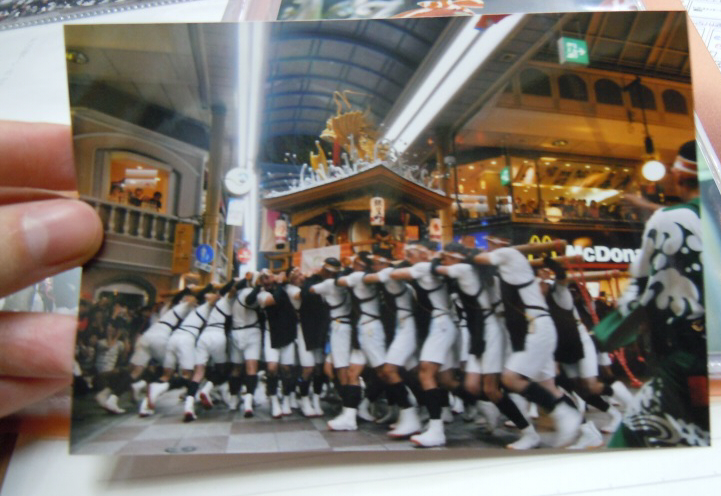

第二章. 八幡町(やはたまち)

八幡町は、長崎市の中央部に位置した中心市街地の中にあり、中島川と風頭山の麓の寺町通りに挟まれた商店と住宅が混在した町である。近隣には諏訪神社や新大工町商店街があり、徒歩圏内に浜の町商店街ほか市民会館、公会堂、済生会総合病院などの社会施設や眼鏡橋、興福寺などの歴史的建造物も多く生活環境に恵まれた地区である。(2015年度(平成27年)度2月現在。八幡町ホームページhttp://yahatamachi.web.fc2.com/gaiyou.html)

八幡町の奉納は山伏道中、剣舞、弓矢八幡祝い船の三部構成で成り立っている。傘鉾、役員の入場と挨拶の後、山伏道中で山伏に扮する少年が奉祷文を読み上げる。そののち、子どもと女性たちによる剣舞、そして男性たちが曳く弓矢八幡祝い船という船の演技で締めくくる流れである。

図2-1 八幡町奉納の様子

*『や〜たまち ―八幡町とくんちあれこれ―』(55頁)より。

図2-2 八幡町奉納の様子

*同じく『や〜たまち ―八幡町とくんちあれこれ―』(55頁)より。

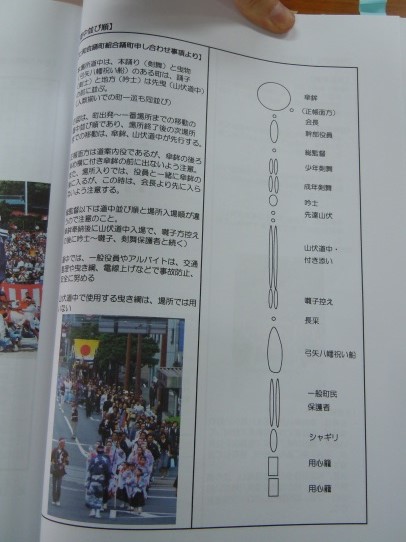

第一節. 八幡町独自の「くんちマニュアル」

一般的に、くんちに関するあらゆる決まり事は口承で受け継いでいくものであり、マニュアルというものは一切なく、前回の記憶を頼りにことを進めていくのである。

しかし、八幡町は他の踊町とは異なり、マニュアルを独自で作成し、演技の作法から練習スケジュール、予算に関することまでくんちのあらゆる決まり事を記載している。このマニュアルは八幡町くんち奉賛会会長の橋本清氏(写真2-1)と広報担当の中川勝二氏が個人で作成したものであり、「や〜たまち ―八幡町とくんちあれこれ―」という題名となっている(写真2-2・2-3)。

写真2-1 八幡町くんち奉賛会会長 橋本清氏

写真2-3

「や〜たまち ―八幡町とくんちあれこれ―」内容の一部

橋本氏によると、このマニュアルを初めて作成したのは前々回、八幡町が踊町であった14年前の平成12年(2000年)であり、踊町のつどその内容を改定しているという。それ以前は他町と同様に口伝えでくんちの運営管理を伝えており、それでも十分事足りていたそうである。しかし、橋本氏自身、詳細な事柄まで記憶しているか不安を覚えた上、記録をとることで前回と比較できるなど今後役立つと判断し、マニュアル作成に至ったのである。

マニュアルはただ文章だけでなく図や表、写真を多用し、わかりやすいように工夫がなされている。橋本氏は以前、市の建築関係の職業につき、設計を担当していた。その技術を応用し、演技における船や人の配置や動きなどを図解している。

前回はこのマニュアル冊子を50部印刷し、更にCD-ROMやDVDも作成してメンバーに配布したそうである。今年度の記録が記載されたマニュアルは現在作成中とのことだが、ほぼまとまってきているそうだ。今回は510頁強にも及ぶ大作でタイトルは、「やーたまち増刊号 おどっちょう(踊町)―八幡町くんちあれこれ―」になる予定だ。

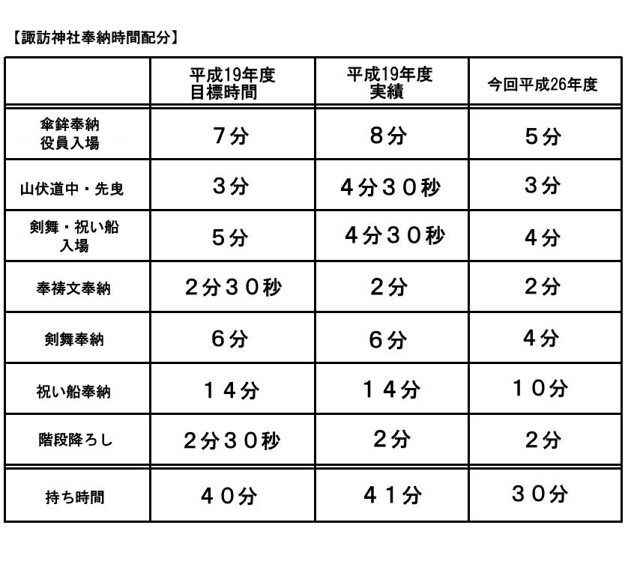

前回の平成19年度から時間管理の徹底を振興会や諏訪神社のくんち運営委員会から要求され、前回の演技持ち時間は40分であった。そして今回の演技持ち時間はそれより10分短縮された30分という持ち時間が与えられ、三部構成という他より演技の種類が多い八幡町にとって10分縮めるということは非常に困難なことであった。その上、諏訪神社の演技において、八幡町は退場時に諏訪神社の階段を下りきるところまでが演技時間に盛り込まれているので2分程度かかる階段下りを除いた実質28分が八幡町に与えられた時間なのである。そこで記録していた前回の目標時間配分と実際本番でかかった時間の表を目安とし、それぞれの演技時間を少しずつ削ることで今回の演技の時間配分を決めることができたのである(表2-1)。

表2-1 八幡町諏訪神社奉納時間配分

*『や〜たまち―八幡町とくんちあれこれ―』(123頁)及び橋本清氏の話を元に作成。

第二節. 剣舞

剣舞という演技は、大正4年から奉納されていたが、一時期それが途切れてしまった。そこに目をつけた橋本氏は平成5年の奉納で29年ぶりに剣舞を復活させたのだそうだ。

八幡町では以前、0歳から小学校四年生までが先曳、小学校五年生から中学生までの男女が囃子を担うことができた。しかし小学校三年生からは十分に囃子を打つことができるので三年生以上に囃子を担当させることとなった。そして役割のなかった一、二年生にも何らかの役割をさせてやろうと、当時長采*(ながざい)であった橋本さんが発案したのが少年剣舞であった。

また、以前囃子で参加した女の子がもう一度くんちに出演したいので大人の剣舞も作ってくれるように橋本さんに頼み込んできたそうだ。男子は囃子の次に船を曳く根曳きとして出演できるが、女子は囃子がくんちに出演できる最後の役柄であった。そこで橋本さんは女性も出演できる演技として剣舞に成年の部を設けたのであった。成年の部は平成12年の踊町の時に開設されたそうだ。

剣舞は前回までこの二つの部から成り立っており、少年の部は小学校一、二年生の男女8名、成年の部は中学生以上の女子8名という構成であった。演技の構成は最初に少年の部が1曲踊り、2曲目は成年の部が踊る、そして3曲目は両方の部全員で踊るといった形である。

しかし、今年は時間管理のため、前回の持ち時間が6分であった剣舞が4分に短縮され、曲数を減らすことを余儀なくされてしまった。また、今回は成年の部の参加志望者が16名も集まり、厳選の末に12名参加することとなった。くんちにおける女性の踊りは、花柳社中や藤間などの門下生しかできない日本舞踊が主であるが、この剣舞は踊りの初心者でも参加ができるためにただでさえ人気がある上、今年は特にその人数が多かったのである。

一方、少年の部は町の少子化によりたった4人しか集まらなかった。これらの要素を踏まえた結果、今回は少年の部と成年の部という枠を取り払い、最初から16名全員で2曲踊るという形にしたという。

第三節. 技の融合

前述の10分の時間短縮の結果、祝い船の演技においても短縮は見られた。具体的な時間でいうと、前回は14分であったのに対し、今回は10分の演技となり、4分の短縮を行ったそうだ。

まず、船の演技のおおまかな流れは、1.奉納としての踊り(船廻し)を3セット行う。2.一度踊場を退場し、観客の「モッテコーイ*(アンコールの意)」の声がかかった後、「モッテコーイ」の演技を3回行う。3.階段を下りて退場。というような構成となっているそうだ。1の奉納の踊りは特に変化はなかったようだが、2のモッテコーイの演技には「技の融合」がなされていた。根曳き全員が片肌を脱ぐ(写真2-4・2-5)ことで1の奉納から2のモッテコーイの演技に移る。

写真2-5片肌を脱いだ後

*いずれの写真も『や〜たまち ―八幡町とくんちあれこれ―』(115頁)より。

モッテコーイにおいても踊りのバリエーションがあり、片肌を脱いでから船を時計回りに一回転半廻す「ダブル」。八幡町の象徴である鳩を飛ばしてから船を時計回り→反時計回り→時計回りで廻す「トリプル」。大技の「八幡返し」。そして最後に行う「退場の演技」(後述)がある。今回は鳩を飛ばす「トリプル」と「八幡返し」を一つに融合させることによって時間の短縮を図った。よって今回のモッテコーイの3回の演技の大まかな流れは、1回目がダブル、2回目が鳩鳥飛ばし+八幡返し、3回目が退場の演技というような形となり、時間の短縮に成功した。

第四節. 退場の演技

前回から取り入れられた、船の演技における時間短縮のもう一つの方法として「退場の演技」というものがある。この退場の演技は前述のようにモッテコーイの演技の一つであり、最後に行う。演技の内容は、「侍大将」の少年とその従者山伏2名を先頭に乗せた状態で船が登場し、「無事奉納が終わったことを町へ知らせる」と云う設定で、鳩箱から1羽だけ鳩が放たれたのち、船が港から出航していくようにゆっくりと反転して退場していくという形である。(写真 2-6・2-7)

これはモッテコーイの対策として取り入れられた。演技を行っていると観客も演技者も夢中になり過ぎて何度もモッテコーイをコールされ、時間をオーバーしてしまうことがある。このことを防ぐために「これをしたら何があってももうこれで演技を終了する」という客への合図もかねてこの演技を行う。

また、橋本氏は観客が「もう終わってしまうのか」という気持ちを持つように終わるのが最適だと述べている。退場の演技を取り入れたことで余韻を残し、観客の「ヨイヤー」*という喝采とともに去っていくことでかっこよくしめることができるのである。このように時間短縮のために行った対策がかえって演技の質を良くした事例も見られた。

第三章. 西濱町(にしはまのまち)

寛文12年(1672年)に濱町を分割して出来た町である。現在は浜町と銅座町に分かれて町名は無くなっているが、電停に名前を残している。くんちには昔の「西濱町」*の町名で出場。(2015年度(平成27年)度2月現在。くんち塾フォーラム(長崎くんちの雑学)

http://kunchi-juku.com/forum/index.php?FrontPage)

西濱町の演し物は「龍船(じゃぶね)」と呼ばれる曳き物である。この船は龍の形をした船の上に館が乗っているという様相を呈しており、長崎くんちの曳き物の中では最大級である。(写真3-1)

写真3-1 今年度諏訪神社での龍船奉納の様子

第一節. 時間管理の徹底

龍船はその大きさ故に船を一回廻すだけでもかなりの迫力があるが、同時に根曳きの労力やそれにかかる時間も大きくなってしまう。

西濱町自治会会長の川副龍也氏(写真3-2)は今回のくんちにおいて西濱町は他町よりも時間管理を徹底して行っていたと述べる。ただでさえ規模の大きい演し物である上に、時間的制約がかかってくるとなると、次の出番の町やくんち運営委員会など他方に迷惑が掛からないように務めなければならず、演技時間ギリギリまでやらずに、早めに切り上げてしまうことが多かったという。しかし、早めに終わることすらも演出であると川副氏は語る。観客に「まだ見たい」と思わせるくらいで終わるのが演技としての最高の形であるのだそうだ。

写真3-2 西濱町自治会会長の川副龍也氏

今回の演技の大まかな流れは、まず傘鉾と役員の挨拶があり、続いて船の入場・挨拶・鉢巻投げ、クラリネットの演奏、そして船の演技ののち退場というような形である。前回まではこの流れ全体を40分で行っていたが、今回から、七和会において時間管理の徹底が言い渡され、30分に演技時間が短縮されてしまったのである。更に龍船は八幡町と同様、曳き物であるがゆえ、退場時に船を諏訪神社の階段から降ろす作業が特に難関とされ、それにかかる3分という時間も考慮せねばならない。よって演技時間は実質約27分となる。しかし、前日の諏訪神社の演技は順番として最後にあたり、次の出番の町がなかったため階段降ろしを省いた演技が終わるまでを30分とし、比較的余裕があったという。

くんち全体としてはどの踊町もすべて30分で演技時間を統一していたそうである。このような流れは約10年前から始まったという。日本舞踊などの踊りを奉納として行う「本踊り」の町(今年は興善町と万才町)は、実際20分〜25分くらいしかかからないので余裕を持って演技ができるのに対し、船や山車を扱う「曳き物」や「担ぎ物」の町は時間短縮のためにどの町も奮闘せざるを得なかっただろうと川副氏は述べていた。

本番での徹底した時間管理を成し遂げるためには、当然練習時も時間管理を怠ってはならない。常にストップウォッチを持って計測する係が携わり、秒単位で時間を逐一計測、皆がその人の指示に従うように組織化が徹底されていたようだ。本番での時間計測は通常、年番町*の人が行うが、西濱町は自分たちで設定した計測係も配置していた。よって、計測係から伝えられる残り時間から判断し、龍船の総指揮を担当する白采(しろざい)が出演者たちに次の演技の合図を送るというような形をとっていた。

表3-1 川副龍也氏の話を元に作成した、西濱町の大まかな諏訪神社奉納時間配分

第二節. 日本舞踊からクラリネットへ

龍船の館の部分は上が開いて舞台になるからくりがある。前回までは龍船を廻す演技の前に、約15分間、この舞台上で丸山町の芸妓たちによる日本舞踊が行われていたそうだ。しかし、今回、その15分が5分に短縮されたため、舞台の開閉や舞台に上がるなどの時間を差し引いた実質2・3分しか舞台を使用する演技ができなくなってしまった。どうしても舞台は使用したいが、勿論そのように短時間では日本舞踊は踊ることができないので、その代替となるものを探さなくてはならなかった。

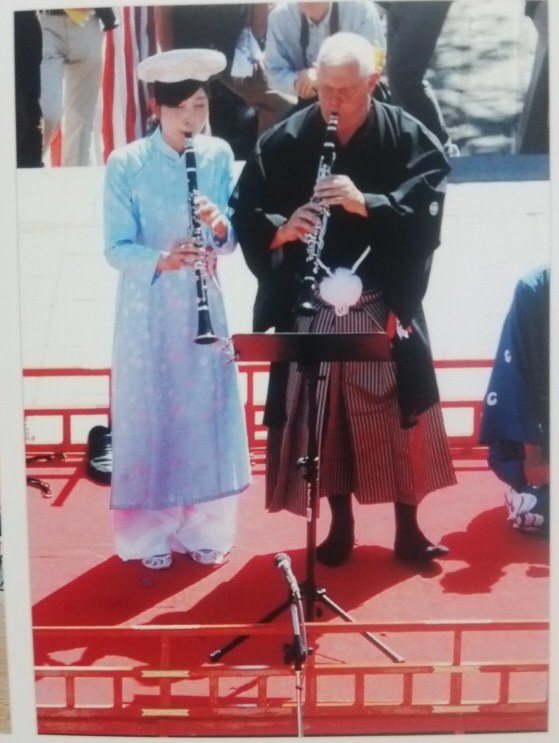

代替となるものといえど、踊りのように時間がかかるものはできず、その議論で非常に揉めた末、何か楽器を演奏するという案が出された。今までは踊りの囃子として太鼓や鐘などの打楽器を使っていたが、楽器だけの演奏で魅せるとなるとそれだけでは物足りないと思い、メロディーを奏でるような楽器の方がよいという提案がなされた。そこで毎年長崎市に訪れ、演奏を披露しているフィルハーモニック・オーケストラの中に西濱町の関係者がいたのでその人に相談し、東京在住のフィルハーモニック・オーケストラの指導者の方を紹介してもらった。

そこから話が大きくなり、その指導者の人を通じてオーストリアのクラリネット奏者であり、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の首席奏者を務めるペーター・シュミードル氏に2・3分ほどのクラリネット演奏曲の作成を依頼することとなった。西茺町としてはクラリネットと龍囃子がうまく組み合わさった曲を作りたかったので、何度か国際電話でシュミードル氏と話し合い、曲を完成させていったという。そうする内に、シュミードル氏自身が自分も西茺町の演奏に参加したいと申し出をしてきたので、急遽シュミードル氏のくんち当日参加が決定、すぐさまマスコミで話題となり大いに注目を浴びた。

練習中はシュミードル氏が不在のため、代理で長崎交響楽団のクラリネット奏者の女性が練習に入ったという。その女性もせっかくだからということで本番ではシュミードル氏と共に舞台上に上がってクラリネットの演奏を披露してくれたそうだ。(写真3-3)

写真3-3

くんち本番、龍船の舞台上でクラリネットの演奏をするシュミードル氏(右)と長崎交響楽団のクラリネット奏者の女性(左)

第三節. 龍船の総入れ替え

現在踊町が出している山車の大半は戦後の物であるのに対し、龍船は江戸期から存在していた。当初は4輪のものを前後に動かすだけの演技であったが、明治33年に3輪駆動の動きやすいものに変えて船廻しを行うようになったという。その車輪は現在でもそのまま使用しており、船の上に乗っている館もまた同様に明治33年に作られたものを使用しているそうである。

そのような長い歴史のある龍船は今回、龍の頭と尾の部分を新しいものに作り替えたのである。従来使用していたものは30年前に作成されたもので、何年も持つように頑丈なものにしたそうである。しかし、頑丈で壊れにくい素材を使用した上に中がぎっしりとつまっているものとなってしまい、非常に重いというデメリットがあった。また、それでも傷みが目立ってきていたので3年前から新しいものの作成に取り掛かっていた。

今回は、龍の頭部と尾の中身を空洞化することで軽量化を図り、従来のものの半分以下の重さのものが出来上がった。こうすることで根曳きの負担も減らすことができ、演技時間の短縮にも貢献した。また、頭部のリニューアルに便乗し、新たなからくりを取り入れることになった。元来、龍船は口から煙を噴射するからくりがあったが、ドライアイスや煙幕などの試行錯誤の末、頭部に煙が通るための管を入れ、高圧ガスを噴射するような仕掛けにした。さらに、従来は目の玉は描かれたものだったが、今回から目の玉を目の部分にはめ込み、夜間は光るようなからくりも取り入れたそうだ。

このようなからくりの多様化は龍船の演技により彩りを与えたが、同時にそれらすべてを操作する出演者たちの時間的制約はかえって厳しくなってしまった。

龍船には従来、舵手という役割があり、龍船の先頭に2人男性が乗り、1人が龍船の運転、もう一人はブレーキをかける役割を担っていた。しかし、上記のようにさまざまなからくりを導入した結果、それらのからくりの操作は全てブレーキ役の仕事となったのである。故にブレーキも含め、どのタイミングでどの操作をするかを詳細に決め、秒単位での作業が求められたのである。西濱町はお客さんへのサービス精神を大切にしていると川副氏は述べる。時間管理という制約の中にあるにもかかわらず、からくりを多様化したということはまさにお客さんに喜んでもらえる一心で行われたことであった。

一方、舵手以外の出演者も、時間管理による影響で担う役割が増えた。それは本踊りからクラリネットへの内容変更による影響が主であった。

前回まで龍船に付属している舞台上に上るための階段は手すりのない、狭く、簡単な構造のものであり、日本舞踊を踊る若い女性たちが上るにはそれでも事足りていた。しかし今回、舞台上に上る出演者は体重のある外国人男性でしかも高齢であったので、そのような階段では危険であった。そのため、手すりの付いた幅の広い頑丈な階段を新しく作ったのである。

出演者が上り下りする際には、もちろんその階段を取り外しする役割が必要となり、根曳きたちが自分の演技以外でもその役割を担うこととなったようである。また、舞台上の出演者にクラリネットを渡すという役割もあったそうだ。このクラリネットは大変高価なものであったので取り扱いには細心の注意を払わなければならなかったという。

舞台準備においては、従来は日本舞踊が始まるまで時間的に余裕があり、舞台をあらかじめ開き、踊り子が来るのを待ち構える時間が十分あったが、今回はそのような余裕もないので1分以内に舞台を開閉しなければならなかった。そのため、日頃の練習においても、前回まで特に気にする必要のなかった舞台開閉の練習が、今回初めて取り入れられたのである。

他にも、挨拶の作法・登場の仕方・船や人の配置をきっちりと設定するというような工夫がなされた。時間的制約によって演技がやりづらくなっているように思えるが、間を空けないように準備や演技をしたことは、結果的に観客には見やすいものとなっただろうと川副氏は述べている。そしてこのことも西濱町のお客さんへのサービス精神に繋がっていくのである。

第四章. 五嶋町(ごとうまち)

五嶋町は五島からの移住者が住み着いて作られた町である。海に面していた為、かつては海岸に唐人船などがならび、各藩の大名屋敷なども立ち並んで海運の一大拠点であった。本五嶋町と浦五嶋町とに分かれていたが、昭和10年に合併して五島町となった。くんち出場時は「五嶋町」を使用している。(2015年度(平成27年)度2月現在。くんち塾フォーラム(長崎くんちの雑学)http://kunchi-juku.com/forum/index.php?FrontPage)

五嶋町の演し物は「龍踊り(じゃおどり)」。龍を担ぐ10名とその龍が追いかける玉を持つ1名を1グループとして演じる。五嶋町は前々回(平成12年度)の出演から龍踊りを取り入れた町で、それまで五嶋町は本踊りを行っていたそうだ。この龍踊りは毎年どこかの町が行っているほど人気のある踊りである。その中でも五嶋町の龍踊りは動きの「速さ」と龍の持ち上がる「高さ」が特徴であり、迫力のある演技を披露する。

第一節. 時間配分をめぐって

五嶋町の演技の持ち時間は従来から約30分であったので、今年もその30分は変わらなかったが、今年は特に厳しかったと龍踊り総監督を務めた井出和宏氏は述べる。その30分における時間配分は、基本的に正確には決まっていない。傘鉾の奉納と役員挨拶及び先曳を8分から10分以内に済ませ、囃子と龍踊りに合せて20分程度の時間を見ていたそうだ。

30分という演技時間の制約は、一見デメリットかと思ってしまうが、その実最適な時間配分であるという。この演技時間は、その年の踊町の数によって若干変わってくるという。今回は7ヵ町がそれぞれ30分ずつの持ち時間であったが、5ヵ町の時だと40分ずつの持ち時間で奉納するというケースも存在するらしい。

一方で40分以上の演技は演技者の体力的にも困難であると語るのは囃子監督である米濱誠二氏*。龍を担当するのが53名、そのうち3名が龍を追う玉を担ぎ、龍の担ぎ手は10名1グループが5つ存在し、途中交替が可能である。それに対し、囃子は63名だが彼らは毎回の演技に全員が出演し、演奏するようになっているので交替がきかない。更に、小学1年生から21歳までの人が主に囃子に参加しているので、子供たちの体力では40分以上の演技は厳しいからとのことである。

もう一つの理由としては、観客の視聴する時間ともかかわってくる。7ヵ町30分ずつの演技が行われるので、全奉納踊りを見るには3時間30分見続けなければならず、観客としてもそれが限界だという。このように30分という時間は演技者にとっても観客にとっても最適な時間配分なのである。

第二節. 2体の龍

前回まで龍は1体で踊っていたのだが、過去2回のくんちで雨にたたられ、従来の龍に傷みが見え始めていた。そのため、資金がある前回から今回までの間に新しいものを1体作成したとのことである。今年はそれを導入した青龍、白龍の2体での演技を行った。龍の動作は1体につき、1.玉を追う「玉追い」・2.とぐろを巻いて玉を探す「ずぐら」・3.玉を追いつつ退場する「逃げ」の3パターンがある。2体になってもこのパターンは同様であるが、今回はこの三つの踊りのパターンを2体で交替して踊るというような形をとった。このように2体にしたおかげで限られた時間にもかかわらず、以前よりもダイナミックな演技を披露できたようである。

写真4-4 今年から導入された新しい白龍(左)と従来からの青龍(右)

龍を2体にしたことの利点は、演技においてだけでなく「庭先回り」においても存在した。

庭先回りとは、諏訪神社・公会堂前広場・御旅所・八坂神社の奉納踊りの終了後、各踊町の出演者たちは踊町区域内の「間もなく参上致します」ということを意味する「呈上札」をあらかじめ配っておいた会社・商店・各家庭などをまわり、奉納踊りの一部を披露する風習である。これには諏訪神社などで授かった福を地域の人々にも分け与えるという意味があるそうだ。また、奉納踊りを披露することでご祝儀である「御花」を、呈上を受けた相手からもらい、それが踊町の収益になるのである。

よってこの庭先回りではたくさんの相手をまわれるほど収益が上がるのである。しかし、今年は演技時間の管理体制が厳しいため、庭先回りの時間も限られていた。諏訪神社や御旅所などの場所が終わっても、夜にはくんちの夕べというイベントもあり、いつまでも庭先回りをやってはいられないのである。五嶋町は前回、700軒弱ほどまわったのであるが、今回は龍を2体にしたことによってそれぞれで分かれてまわることができるようになり、2000から2500軒もの数をまわることに成功し、その分収益も大幅に上がったそうである。龍を2体にすることは、庭先回りの時間管理に対する対処策にもなっていたのである。

五嶋町は、初めて龍踊りで出場してから三回目となる今回のくんちで確立したこの龍2体という独自のスタイルを今後とも貫いていくつもりであるそうだ。

第三節. 前日諏訪神社

だが、やはり今回の演技時間短縮の徹底は出演者たちに苦労を強いたのもまた事実である。特にくんち開幕を告げる、前日(まえび)である7日の朝に行われた諏訪神社の演技は制約を強く受けたという。この場所では、1分でも演技が長引けば演技中にもかかわらず、「30分以内におさめないと次の町を入れるぞ」というような脅しを振興会や運営委員会などから受けるほどに徹底されていたそうである。そのおかげで前日の諏訪神社朝の奉納では、どの町もスタート時間にほぼ狂いがなく、それぞれの町が30分という時間配分の中、きっちりと演技をやり遂げていたそうだ。

西濱町でも記述したように、タイムキーパー役は年番町が務めるのだが、いくら年番町といえども、自分の町以外の人に時間管理を任せておくのは不安である。そこで役員として出演した井出氏は今回初めて腕時計をつけて諏訪神社の前日に臨んだのである。本来あのような神事の場で出演者が余計なものを身に着けるのはご法度で、自分のやったことは掟破りなのではないかと井出氏は考えていたそうだ。そうとはいっても、モッテコーイの1セットが何分かかるか、などの詳細な演技の時間は踊町自身にしかわからないことである。故に踊町自身で時間配分を考え、その場で逆算していく方がわかりやすいために、「あと何分だからどの演技をするか」という指示を出す総監督の井出氏自らが腕時計で時間を測るという形に落ち着いたのだそうだ。

そういった体制の中でも、全てがうまくいったわけではなかった。奉納踊りのアンコール、「モッテコーイ」はくんちの醍醐味であり、その回数が多いほど盛り上がるのである。五嶋町はモッテコーイを6〜7回することを予定していた。しかし、前日の諏訪神社ではその半分の3回しかできなかったのだそうだ。

その原因として、本番さながらの練習が十分にできていなかったことが考えられるそうだ。本番だと観客の他にカメラマンやマスコミ関係者など、練習の時にはいなかった人がいたり、カメラや機材などのものが置いてあったりするため、予想していたよりも演技のスペースが狭くなってしまう。よって、例えば3人ずつ並んで通り抜けるべきところが、1人分だけの幅しかなかったために通り抜けるのに時間がかかった、というように思い通りの時間配分で演技ができなくなってしまったのである。そのため、モッテコーイの演技を削らざるを得なかったという。これはあくまで前日の諏訪神社だけのことであって、それ以外の場所では満足のいく演技ができたそうである。

前日の諏訪神社の30分という時間厳守は前述のように振興会や運営委員会から言い渡されるが、報道関係者からの要望も大きい。前日の諏訪神社はテレビ中継があり、放送枠の通りに報道陣は動くため、時間のずれは許されない。例えば、各町が5分遅れると、7ヵ町で35分遅れになり、最後の方の踊町は民放の放送枠から外れてしまうというような事態が起こってしまうのである。前回出演した時は45分もの遅れが発生したのだそうだ。

また、前日の諏訪神社には市外・県外からの観光客が多く見に来る。奉納踊りの遅れはその後のお下り*や庭先回りなど、長崎くんち全体の時間にも影響してくる。そうなると、決められたタイムスケジュールで行動しているツアー客は最後まで奉納踊りを見ることができない。実際、そういった苦情が観光客から寄せられたりもしたという。

このような時間厳守の風潮は10年程前から起こっているという。昔は奉納踊りの時間延長が当たり前とされ、自分たちや観客が満足するまで演技を行っていたそうだ。くんちが神事から観光という側面にシフトしてきたことが原因となり、時間管理の厳守の流れが起きていると井出氏は考えている。これは時間管理だけにとどまる問題ではない。昔ならば仕事をほったらかしにしてでも出ていたくんちが、今日では仕事が優先され、人集めも難しくなってきているそうだ。現在のくんちは昔のように「何でも許される」ものではなくなってきているとのことである。

時間管理というしがらみに囚われた前日諏訪神社を経て、かえってのびのびと演技できたのが前日の公会堂前広場で行われたくんちの夕べと後日(9日)の諏訪神社だったそうだ。前日の諏訪神社・八坂神社・公会堂前広場・御旅所は外部の観光客が多く、やりづらかったのに対し、くんちの夕べは地元の「くんちっ子」たちがたくさん見に来るので非常に盛り上がる。入場前から熱気に包まれ、その熱気に押されて出演者たちも存分に演技ができたのである。井出氏自身も「7日の朝と全然違う!楽しい!」と龍踊りでの出場3回目にして初めてその真の楽しさを実感したそうだ。

結び

長崎くんちにおける時間厳守の動きに対して、踊町4ヵ町はそれぞれ以下のように対処していた。

1. 銀屋町の鯱太鼓において、山飾の演技は従来の複雑な動作を止め、「原点回帰」した基本的な演技を行い、時間短縮を図った。据太鼓では、曲を短縮して演奏に臨んだ。

2. 一方で、練習時間にも近隣の住民や警察からの制約がかかり、21時きっかりに練習を終了しなければならなかった。

3. 八幡町は独自のくんちマニュアルを作成し、前回の事例と照らし合わせることで時間を調整していた。

4. 剣舞においては、演技をする曲数を3曲から2曲へ省略した。弓矢八幡祝い船では、二つの技の融合及び「退場の演技」によって、時間短縮だけでなく見栄えの良い演技をすることにも成功していた。

5. 西濱町は終了予定時間よりも早めに終わる、年番町だけに任せるのではなく西濱町も独自で時間を計測するなどの対策で時間管理を徹底していた。

6. また、時間の短縮に伴い龍船の総入れ替えを行った。その対策として、日本舞踊からクラリネットへの変更、龍船の頭部と尾を軽量なものにリニューアルしたことが挙げられる。頭部のリニューアルに伴って、より多様なからくりを取り入れることで観客を喜ばせることにも貢献していた。

7. 五嶋町の龍踊りは今年から2体に龍を増やしての奉納であった。そうすることで庭先回りでの収益の増加に成功していた。

8. 長崎くんちが神事から観光という面にシフトしてきている。それゆえに、前日である7日の朝の諏訪神社の奉納はマスコミや外部からの観光客が見に来るため、時間管理が徹底されており、五嶋町は苦しめられた。タイムキーパーを総監督自らが行ったが、モッテコーイの演技を満足にできなかった。しかし、時間的制約から解放されてからの演技はその反動により、非常に生き生きと行うことができた。

註(*のついているものを註とする)

(1) 山飾*:「だし」を「山飾」と表記するのは銀屋町特有のもの。大野氏によると、銀屋町の「だし」は車輪がついていないので、わざと漢字を「山車」ではなく、「山飾」に変えたのだそうだ。

(2) 傘鉾*:踊町の列の先頭に立つのが「傘鉾」であり、町じるしでプラカードの役目を果たす。傘鉾にはその町名に因み趣向を凝らした様々な装飾が施されており、 ビードロ細工やカラクリ仕掛けなどがある。重さにして130〜150kgといわれ、ひとりで担ぐことから、心棒の最下部には一文銭を2500枚から3000枚を結わえ付け、上下のバランスをとるようにしている。周囲に下げる布を垂れまたはさがりという(2015年度(平成27年)度2月現在。長崎くんち<長崎伝統芸能振興会>http://nagasaki-kunchi.com/jiten/)。

(3) 長采*:総監督とは違い、船の演技時に船の先頭に船に向かって立ち、采を振って船の総指揮をする役割。

(4) モッテコーイ*:一度踊場を退場した曳き物などの演し物を呼び戻す時などに、アンコールの意味で使われる掛け声。観客は「モッテコーイ、モッテコイ」を連呼する(2015年度(平成27年)度2月現在。長崎くんち<長崎伝統芸能振興会>http://nagasaki-kunchi.com/jiten/)。

(5) ヨイヤー*:川船の網打船頭が投網を投げ、魚が見事網にかかった時や、傘鉾が勇壮に回ったときなどに使う。「ヤッタ」というほどの意で「良い哉」であり、「ヤンヤヤンヤ」に相当する(2015年度(平成27年)度2月現在。長崎くんち<長崎伝統芸能振興会>http://nagasaki-kunchi.com/jiten/)。

(6) 年番町*:諏訪神社の神事(祭礼行事)の世話をする町で、踊町と同様、諏訪神社氏子区域の町が7年ごとに当番になる。各町は踊町の年度から4年目に年番町となり、さらに3年目でまた踊町を担当するのである(森田1980)。

(7) 西濱町*:この「ハマ」の字は常用漢字ではなく、表示不可能なので、ここでは「濱」の字で代用している。米濱誠二氏の「濱」の字も同様。

(8) お下り*:10月7日(前日)の行事である。諏訪神社の本宮から御旅所の仮宮まで、諏訪・住吉・森崎の三基の御神輿が下る。御神輿を担ぐのは踊町とは別の神輿守町(みこしもりちょう)と呼ばれる旧長崎村の十二郷の人たちである。神輿守町は6年まわりで現在6組存在する。この御神輿は10月9日(後日)の「お上り」によって本宮に戻る(2015年度(平成27年)度2月現在。長崎くんち<長崎伝統芸能振興会>http://nagasaki-kunchi.com/gyoji/okudari.php)。

謝辞

なお、この論文を作成するにあたって、永田一信様、大野大輝様、永田仏具店の皆様、橋本清様、川副龍也様、井出和宏様、米茺誠二様、中村重遠様、ご指導いただいた島村恭則教授、その他多くの方々にご協力頂きましたことを、この場をお借りして御礼申し上げます。お忙しいところ、時間を割いて貴重なお話をして下さり、誠に有難うございました。

参考文献

橋本清・中川勝二 2008 『や〜たまち ―八幡町とくんちあれこれ―』。

森田三郎 1980 「長崎くんち考―都市祭礼の社会的機能について―」、『季刊人類学』11-1。

八幡町 2015 「八幡町ホームページ」 http://yahatamachi.web.fc2.com/gaiyou.html

長崎伝統芸能振興会 2015 「長崎くんち」 http://nagasaki-kunchi.com/

長崎くんち塾 2015 「くんち塾フォーラム(長崎くんちの雑学)」 http://kunchi-juku.com/forum/index.php?FrontPage