井本佳奈

【要旨】

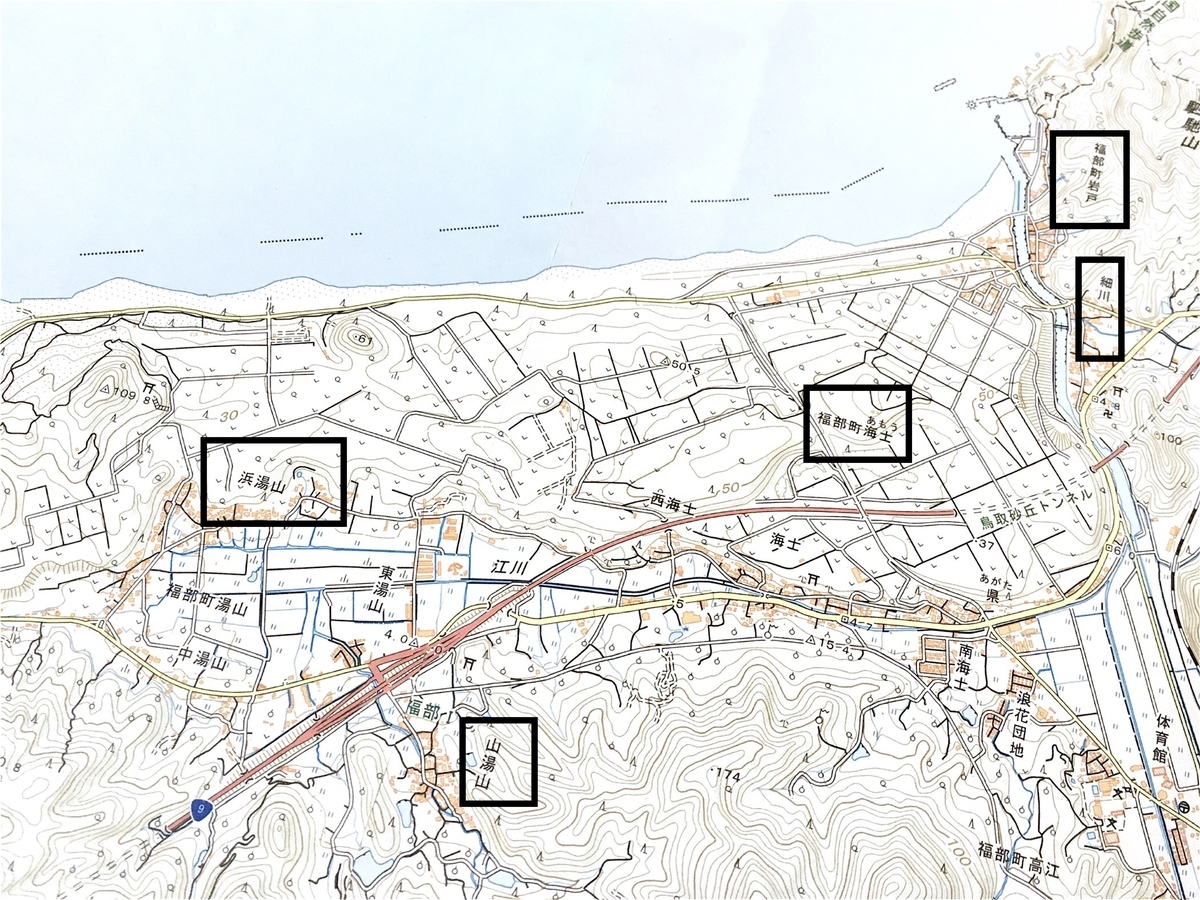

本研究は、鳥取市福部町のらっきょう農家に嫁いだ香川佐江子氏のライフヒストリーに関して調査を行ない、同氏が砂丘地のムラでどのような人生を送ってきたかについて明らかにしたものである。

本研究で明らかになった点は、以下のとおりである。

1. もともと、福部町は日本海に面しており海が近いため、都会から海水浴に来る観光客が多かった。そのため、嫁いだ当時、香川氏も含め夏は周辺ほとんどの家が民宿を営んでいた。

2. 過酷な植え付け作業を工夫しながら行う年配の植え子さんの姿を見て、佐江子氏が農協や県の普及員に相談を持ち掛けたことが、腰に巻くバンドや植え付け作業衣「涼かちゃん」開発のきっかけとなった。

3. らっきょうの砂畑は標高も高く風が強いので、飛砂対策として網を張っている家もあるが、取り付けや回収が大変なので、佐江子氏はライ麦を蒔いて根を張らせて砂が動かないようにしている。刈ったライ麦は自家栽培しているスイカの日焼け対策に有効利用している。

4. 収穫の際、専業農家なら女の人がトラクターに乗る必要はないが、夫・恵氏が勤めに出ていたので、恵氏が退職するまでは佐江子氏が女性でありながらトラクターに乗っていた。当時は専業農家が多かったので、女の人がトラクターに乗るのは珍しいということで取材されるようになった。

5. 香川氏の家では、元肥ではなく、作条施肥という方法を肥料を手散布している。この方法は、保肥力が低い砂に適しているうえ、らっきょうに肥料が効率よく当たり肥料代も削減できるという利点がある。もともと元肥をする家が多かったが、佐江子氏が勉強会で意見を出すなどして、作条施肥をする家も増え始めた。

6. 現在では、らっきょう生産の規模が大きくなり、家族だけでは仕事を捌ききれないので、らっきょうを切る切り子さんや、収穫する掘り方さんを雇っている。

7. 女の人は自分が良いものを作りたいから他の人に聞いたり、逆にアドバイスもしたりするが、男の人はプライドがあり、あまり人に聞かないので、女の人が中心になって作る家は良いらっきょうができる。

8. らっきょう栽培は冬場は仕事がないので、らっきょうの早取りであるエシャロットを作り始める。そのグループ「エシャロット組合」の団結で、無名のエシャロットを広めていった。

9. 嫁いだ当時は、らっきょうと民宿に加えて、梨も栽培していた。しかし、梨は手がかかり台風の影響を受けやすいので、梨の代わりとしてメロン栽培をはじめた。

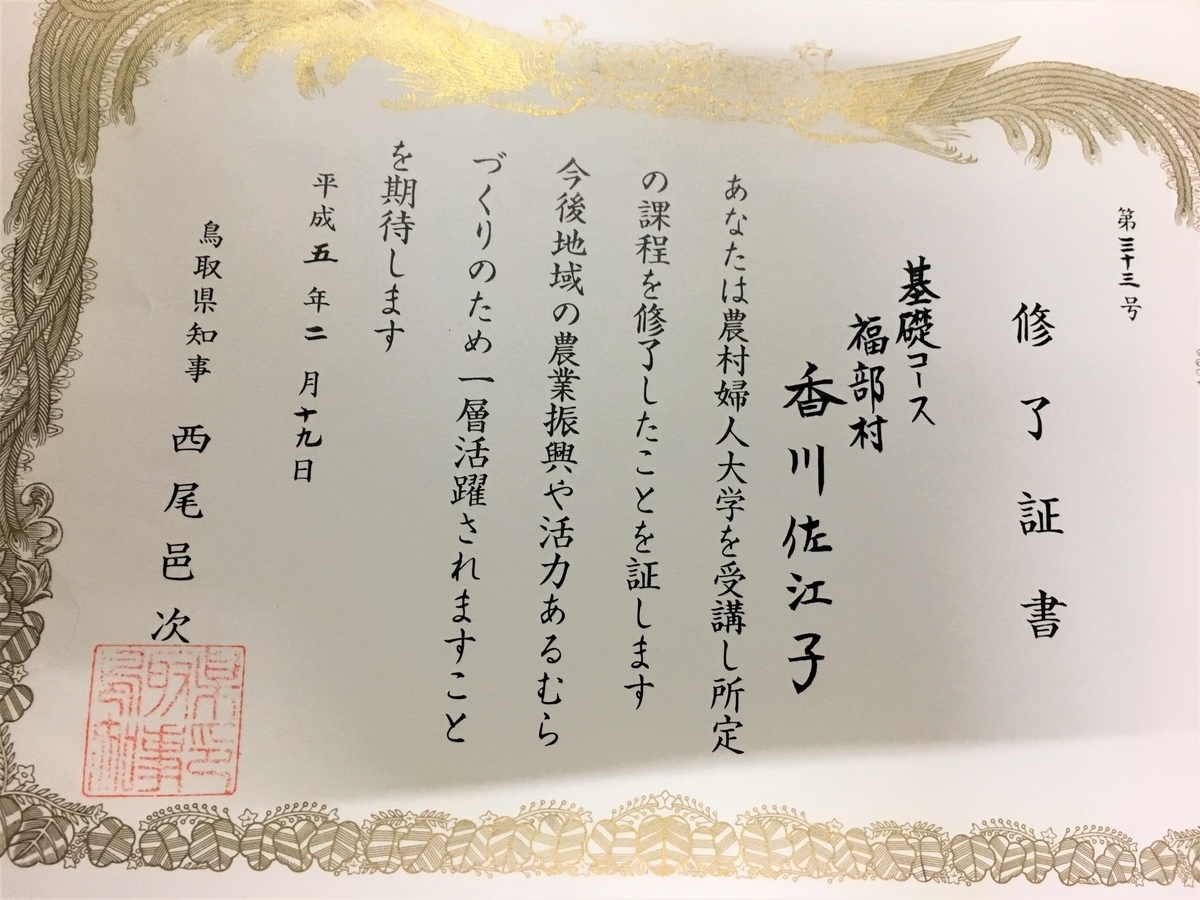

10. 佐江子氏は年代別グループ「若妻グループ」に所属しており、そのグループを通して恩師である元県知事の妻・るり子氏に出会い、「農業はアホじゃできん」と相談したことがきっかけとなり「農業婦人大学」がつくられた。そこで行なわれたリーダー研修が、のちに事を起こす際、声を上げ人を巻き込む佐江子氏に役立った。

11. 夫・恵氏が勤めに出ていたので、佐江子氏は義父母相手に自分がしないといけないという意識をもっていた。それと同時に、「若妻グループ」や「エシャロット組合」、「農業婦人大学」などさまざまなグループがあったことから、県や農協との繋がりもでき、さまざまな勉強ができた。

12. エシャロット組合でさまざまな話をするようになってから、らっきょうの価格暴落を繰り返す現状に危機感を抱き始めた。そこで、どうしたら若い人にもらっきょうを買ってもらえるか考えて生まれたのが、らっきょう漬け方講習であった。はじめは、浜湯山の二人で行なっていたが、その後各集落にも呼びかけ、現在は十人で漬け方講習を行なっている。

13. 漬け方には昔ながらの本漬けと、簡単に漬けられる簡単漬けという二つの漬け方があるが、今はとにかく若い人に漬けてほしいので、簡単漬けを推進して講習を行なっている。

14. 一時期、佐江子氏はメロンを出荷する箱に、らっきょうの花を添えて入れていた。その花が評判が良かったことから、エシャロット組合で協力して花を摘み、においが出ないよう試行錯誤もして『プリティアリウム』と名付けて出荷していた。

【目次】

序章 問題の所在とフィールドの概況

第1節 問題の所在

第2節 フィールドの概況

第1章 らっきょう農家に嫁ぐ

第1節 らっきょう

(1) 植え付け

(2) 灌水

(3) 飛砂対策

(4) 肥料

(5) らっきょう堀り

(6) 出荷とらっきょう切り

(7) 植え付け準備と反省会

(8) 種堀りと種の消毒

第2節 エシャロット

第3節 梨からメロンへ

(1) 梨

(2) メロン

第2章 農家の女性たち

第1節 女性たちのグループ

(1)若妻グループ

(2)農業婦人大学

(3)エシャロット組合

第2節 らっきょう漬け方講習会

(1)漬け方講習会

(2)らっきょうの簡単漬け

(3)人に教える

第3節 らっきょうの花

(1)『プリティアリウム』

(2)らっきょうの花のおせんべい

(3)鳥取市の花

結語

謝辞

文献一覧

【本文写真から】

【謝辞】

本論文の執筆にあたり、香川佐江子様をはじめ多くの方にご協力をいただきました。お忙しい中何度も訪れたにも関わらず、快くご自身の貴重なお話をたくさん聞かせて下さり、資料も提供していただきました香川佐江子氏。らっきょうの植え付けという貴重な体験もさせていただきました佐江子氏と旦那様の恵氏、並びに植え付けを教えて下さった植え子の皆様。そのほか情報提供をしてくださいました、農家の皆様。これらの方々のご協力なしには、本論文を執筆することはできませんでした。

今回の調査にご協力いただいた全ての方々と佐江子氏との出会いに、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。