【目次】

はじめに

第1章 竹谷健寿堂

第1節 来歴

第2節 家伝薬「神力膏」

第3節 全国各地を宣伝行脚

第4節 店のシンボル「布袋様」

第2章 片峰薬局

第1節 来歴

第2節 家伝薬「人壽湯」

第3章 神光堂

第1節 来歴

第2節 家伝薬「神力散」

第4章 貞包天心堂

第1節 来歴

第2節 家伝薬「天和湯」「安脳丸」

結び

註

参考文献

謝辞

はじめに

長崎は江戸時代唯一西洋に開かれた貿易の窓口であり、近代薬学が伝わった地である。今も日本薬学の発祥の地として県内では多くの医薬品が製造されており、そのほとんどが長崎の老舗薬屋に伝わる家伝薬である。家伝薬とは、その家に代々伝えられた妙薬のことであり、伝統的な製法などによって生成される「伝統薬」として販売されていることが多い。

しかし、度重なる薬事法*1改正により個人での薬の製造や取り扱いが難しくなってきているため、家伝薬の製造や取り扱いをやめる薬屋は少なくないそうだ。

本論は、今も家伝薬を扱っている老舗薬屋4店で聞き取り調査したものである。店ごとに来歴と扱っている家伝薬を紹介し、それらにまつわるエピソードを明らかにした。

第1章 竹谷健寿堂

第1節 来歴

長崎市内にある浜市商店街は地元の人や観光客などの多くの人で賑わいを見せており、その中の1つが竹谷健寿堂(たけやけんじゅどう)である。明治5年(1872年)に創業し143年目を迎える、浜市商店街の中で最も歴史ある老舗店だ。現在6代目店主・竹谷和子氏の祖父である竹谷藤吉氏が創業者である。

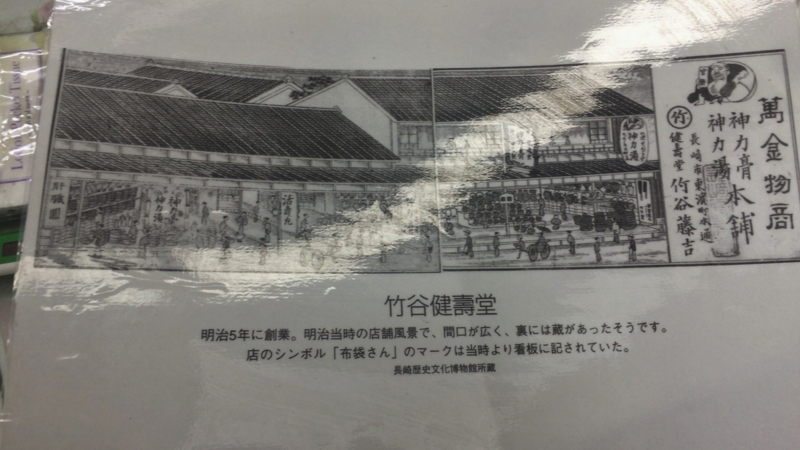

藤吉氏が店の前に倒れていた僧侶を助けたことから話は始まる。藤吉氏は僧侶が回復するまで介抱した。すると、僧侶は介抱してもらったお礼にと、あかぎれ・切り傷・おできの特効薬である「神力膏(しんりきこう)」の処方箋を教えた。その後、優れた効果を持つ「神力膏」は長崎だけでなく全国でたちまち有名となった。ちなみに、創業当初は金物屋と薬屋の両方を経営していたそうだ。(写真1)

【写真1 創業当時の店舗の風景。この時は金物屋も営む。】

第2節 家伝薬「神力膏」

長年、「神力膏」を竹の皮に包んで販売していたが、ある時容器を竹の皮から「ハマグリの貝殻」に変えた。中身だけ取り除き不要になった貝殻を名古屋の漬物屋から取り寄せ、熱湯消毒したものを「神力膏」の容器に用いた。1つの貝殻に膏薬をいれ、別の貝殻で蓋をする。大きさと色合いが揃う貝殻同士を組み合わせていたため、それはまさに神経衰弱のようだったという。

当時、貝殻に入っていることから「貝殻膏薬」と呼ばれた。また、「どんばら膏薬」という愛称もあった。「どんばら」とは長崎の方言で「大きなお腹」という意味であり、店頭に置かれている布袋様のお腹に因んでそう呼ばれていたそうだ。

第3節 全国各地を宣伝行脚

藤吉氏は、全国の人に「神力膏」を知ってもらいたいと考えた。そこで、藤吉氏は竹細工で空洞を作りそれに紙張りをした、布袋様と寿老人を作った。そして、特注した大八車に2体を乗せて、「神力膏」の宣伝のために全国各地を行脚した。その際、藤吉氏は赤鳥帽子と袴で大黒天に扮した(写真2)。このインパクトある宣伝方法は、当時の世間を相当驚かせただろう。

【写真2 大黒天に扮装した藤吉氏(左)】

第4節 店のシンボル布袋様

現在、店頭に置かれているのは2代目布袋様で、長崎くんちの傘鉾を作る名人が昭和19年に制作したものである。昭和57年(1982年)の7月に起きた長崎大水害の際、流れ込んできた水によって布袋様が押し上げられ、浮力で浮いたために1階の天井を突き破った。しかし、布袋様は全くの無傷だった。そのことが長崎で有名になり、布袋様のお腹をさすった手で自分の患部をさする人や、布袋様に願い事を念じる人など、福を貰いにくる人が訪れるようになった。

【写真3 店頭にある2代目布袋様】

第2章 片峰薬局

第1節 来歴

長崎は外国船が多く入港するため、コレラや天然痘などの感染症がよく流行していた。長崎の大徳寺がある丘の上には商館医ポンぺによって開院された小島養成所があり、その丘の麓であるの思案橋から船大工町の通りには薬関係の店が多くあった。

安政6年(1859年)、当時10代後半だった片峰薬局創業者の片峰七郎氏が大分県の豊前から長崎に出てきた。「原賀」という生薬問屋で修業した後に独立し、慶応元年(1856年)に現在店がある長崎市船大工町に開業した。家伝薬「人壽湯(にんじゅとう)」を発売し、和漢生薬や写真用化学薬品も販売していた。

2代目七郎氏は明治36年(1903年)に京都薬学校を卒業して薬剤師になった。日露戦争に出征し、帰郷後は家業を継いだ。この時に店を「片峰薬局」と名付けた。「人壽湯」の製造はもちろんのこと新薬の調合も行った。2代目七郎氏は新薬の調合が上手く、医師だけでなく一般の人にも処方した。

そして3代目店主である藤井静子氏が幼少の頃は、従業員が住み込みで働いており、節子氏は毎日従業員に見送られて学校に行っていたそうだ。そして、番頭*2が毎朝お店の看板を表に掛けるなど、自分の家の中で徒弟制度が見受けられたそうだ。

昭和50年(1975年)以降となると、薬害や副作用が社会問題となり医薬品の有効性と安全性が最重要課題になった。それに伴い、医薬品の再評価も始まり、副作用が無い(もしくは少ない)とみられた漢方薬に人々の関心と注目が集まり、店に来る人が多くいたという。そして、現在4代目店主である節子氏も薬学部を卒業し、片峰薬局を守り続けている

現在は「人壽湯」を買い求めに来る人や、漢方薬の効果や飲み方を尋ねにくる人が店を訪れる。しかし、最近は即効性や副作用が少ない等の薬の開発が進んでいるため、匂いが強い漢方薬を好んで飲む人が少なくなっているそうだ。しかし、長年のお客さんは家族3世代で「人壽湯」を飲んでいたりと、漢方薬の本当の良さを知る人たちに愛用され続けている。

【写真4 看板に描かれたダルマがよく目立つ】

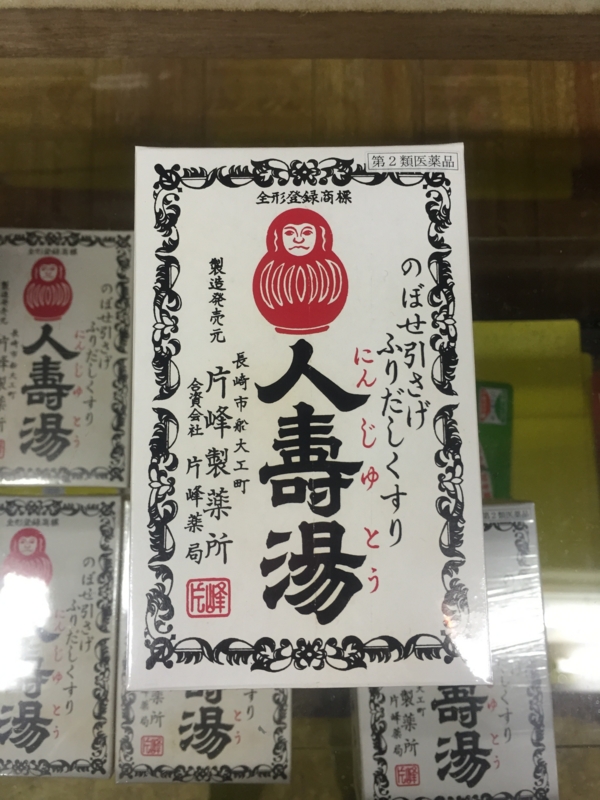

第2節 家伝薬「人壽湯」

家伝薬「人壽湯」は創業者の片峰七郎が考案し、幕末から現在まで受け継がれてきた。主に頭痛・めまい・のぼせ・耳鳴り・肩こり・不眠などで悩む人が買い求めにくる。パッケージに赤いダルマが描かれていることから「ダルマさんの振りだし薬」という名で親しまれてきたそうだ。赤いダルマは、病が治ってまた起き上がれるように(起死回生)という願いが込められて商標にされた。

そして、筆者が店内を見渡すと戸棚にダルマがたくさん飾られていた。「ダルマといえば片峰薬局」、そう思っているお客さんが持って来たものだそうだ。ダルマが片峰薬局とお客さんを繋ぐ役割をしている気がして、温かい気持ちになった。(写真6)

【写真5 「人壽湯」パッケージ】

【写真6 店内に飾られているダルマ】

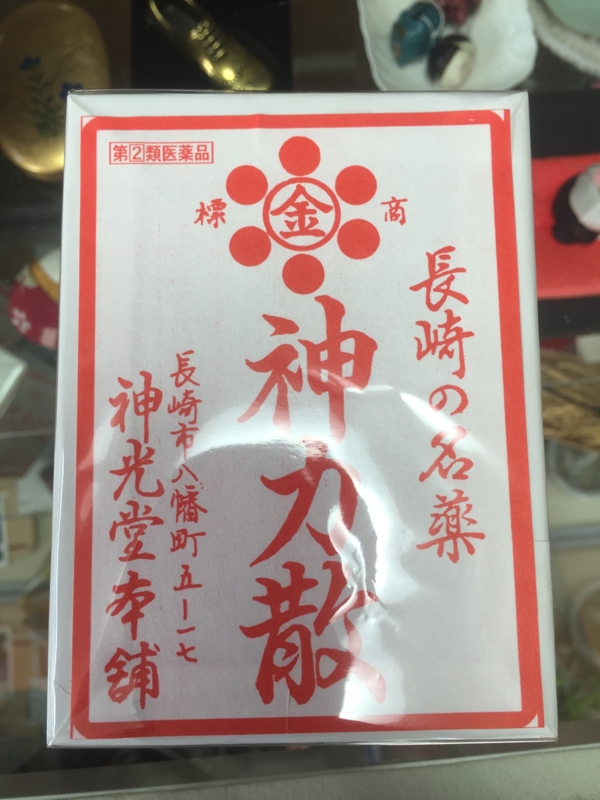

第3章 神光堂

第1節 来歴

明治34年(1901年)に創業した神光堂は、当時易者でありながらも台湾の留学生の世話をしていた深江岩吉氏から始まった。その世話をしていた留学生が帰国する際、世話になったお礼にと、漢方薬店を営む実家に伝わる薬の処方箋を岩吉氏に伝えた。それが「神力散」である。

第2節 家伝薬「神力散」

現在3代目店主である深江長利氏によると、今日まで113年間お店では「神力散」のみを製造販売してきたとのことだ。ダイオウ、カンゾウ、センナ、サンキライ、センキュウの5種類の生薬からなるこの薬だが、度重なる薬事法改正には悩まされた。使うことを禁じられた生薬は代用できる生薬に変えるなどして切り抜けてきた。現在は製造を長崎県製薬協同組合*3に委託することで伝統を守り続けている。そして、長崎市内だけでなく全国各地の人に飲まれており、昔からの愛用者はもちろん、最近はダイエットを意識した若い女性の購入も多いそうだ。

【写真7 「神力散」パッケージ】

第4章 貞包天心堂

第1節 来歴

本調査中、家伝薬を扱う長崎の薬屋の中で、最も歴史ある店を教えていただいた。お店は長崎市に隣接する諫早市にあるということで筆者は足を延ばした。すると、貞包天心堂(さだかねてんしんどう)は西林寺という寺の中にあった。

浄土真宗本願寺派の西林寺は天正18年(1590年)に創建された。天和元年(1681年)、第3代住職であった宗誓の夢枕に観音菩薩様が現れ、「怪我や病気で苦しむ民衆を救うように」、と薬の処方の仕方を告げたという。お告げの通りに薬を作り、民衆に処方したのが薬屋の始まりである。

第2次世界大戦前までは今のように医薬品が豊富になかったため、朝早くから薬を買い求めに来る人で行列が出来、寺の門の前にある休憩所では泊まる人がいたそうだ。また、薬を購入するまで長時間待ってもらうため御茶所を作りお茶を振舞った。今は御茶所跡として残っている。当時、多くの人が薬屋で働いており、毎日町の郵便局に行き全国各地へ薬を発送していた。その上、現在のような情報ツールがない時代にも関わらず、中国やシンガポールへも輸出していた。

第2節 家伝薬「天和湯」「安脳丸」

血の道薬―「天和湯」(写真8)は、14種類の生薬から成り、血の道症に効果がある。血の道症とは更年期症状のことを指し示す。「産前産後には川床の血の道薬」と言われ、昔は自宅出産をする人が多かったので産前産後の肥立ち薬として人々の需要があった。今でも地元では産前産後の肥立ちには「天和湯」が必然とされ、親から子へ受け継がれている。

脳の薬―「安脳丸」(写真9)は4種類の生薬から成り、「川床の脳の薬」として親しまれている。主に頭痛、めまい、のぼせ、不眠、不安神経症の際に飲むと効果がある。副作用や習慣性がないため、精神安定剤の置き換えとして飲む人もいる。

戦前までは今も販売している「天和湯」「安脳丸」の他に、癇(かん)の薬―「小児丸」、胃腸の薬―「健胃退痛散」、黄疸の薬―「黄疸散」などの複数の漢方を製造していた。しかし、戦争が始まると薬の原料のほとんどが南方産だったため輸入していた原料が手に入らなくなり、製造規模を縮小せざるをえなかった。

戦争が終わった昭和23年からは「天和湯」と「安脳丸」だけを販売した。そして、貞包天心堂の薬は創業からずっと西林寺の中で製造してきたが、1994年のPL法(製造物責任法)の執行をきっかけに、長崎県製薬協同組合の設備で製造するようになった。

【写真9 「安脳丸」パッケージ】

結び

本論文は、家伝薬を扱う長崎の老舗薬屋4店が、創業から現在までどのように店を営んできたのかを調査したものである。調査より、以下のことが明らかになった。

1.竹谷健寿堂は独自の方法で全国宣伝したことが、商売繁盛に繋がる1つのきっかけになった。

2.片峰薬局は、開国や医学の発展などの時代の流れとともに歩んできた。

3.神光堂の家伝薬は台湾の留学生から受け継がれ、創業から今日まで家伝薬だけを販売してきた。そして、薬事法の改正には随分悩まされてきた。

4.貞包天心堂の家伝薬は長崎の家伝薬の中で最も古く、仏教の慈悲の心をもとに病気や怪我で苦しむ民衆を救うことから始まった。そして、それは日本人だけでなく外国人をも救ってきた。

5.開国時には長崎が貿易の窓口だったため、西洋から伝わってきた薬が家伝薬として継承されていると筆者は考えていた。しかし、一概には言えないが実際はそうではなく、家伝薬の始まりは店によって異なる。

註

文中では註を*としている

(1)薬事法:医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具に関する事項を規制し,それらの品質・有効性・安全性を確保することを目的とした法律。1960年(昭和35)制定。(大辞林 第三版)

(2)番頭:商家の使用人の最高職位の名称で、丁稚 (でっち) 、手代の上位にあって店の万事をあずかる者(大辞林 第三版)

(3)長崎県製薬協同組合:昭和28年(1953年)に製薬業者が、原料等の共同購入と資質の向上を目的として設立された。昭和33年(1958年)には、優れた薬品の供給をするために製造設備の整った工場を設置し、組合員の発売する薬品の製造を開始。長崎に伝わる秘伝の漢方薬、新薬の製造販売を行っている。(『昔から伝わる長崎の名薬』から一部抜粋)

参考文献

笹川信雄&日刊ゲンダイ「妙薬探訪」取材班,2004,『妙薬探訪――からだにやさしい生薬百選』徳間書店.

浄土真宗・唯yui,2008,『浄土真宗・唯yui』伝道資料センター.

長崎県製薬協同組合,2000,『昔から伝わる長崎の名薬』長崎県薬事協議会.

長崎県製薬協同組合,2015,長崎のくすり,(2015年1月7日,http://www.nagasakinokusuri.com/index.html).

謝辞

最後になりましたが、本論文の執筆にあたり多くの方にご協力いただきました。ご多忙にも関わらず筆者の2度の訪問に応じて下さいました竹谷健寿堂の竹谷和子氏、時間を掛けて詳しく丁寧に説明して下さいました片峰薬局の藤井節子氏、調査協力をお願いした時から快く応じて下さいました神光堂の深江長利氏、そして突然の訪問にも関わらず温かく迎えて下さいました貞包天心堂の貞包悦子氏、皆様には大変お世話になりました。出会いに感謝し、お力添えいただいた皆様に、この場を借りて心よりお礼申し上げます。本当にありがとうございました。