中村知希

はじめに

本題に入って行く前に、小樽において旅館を調査しようと考えたいきさつを述べたいと思う。北海道という土地は人々によって開拓されることにより街が興り、それに伴い全国各地から多様な人々が行き交うようになった。小樽市は当時道内だけではなく、全国の都市と比較しても大都市であり旅館は外部から訪れた人は誰しもが訪れる安らぎの場所であった。私はそこに着眼し、調査を行うことでより当時の小樽に関してより鮮明に理解すること出来ると感じ旅館を調査しようと決意した。また、小樽は中継都市として栄えた都市であるので小樽を調査することで北海道全体も把握することもできると考えたので小樽市を調査することにした。

調査方法としては聞き取り調査を用い、調査を行った。

第一章:小樽と越中屋旅館のはじまり

1−1 越中屋旅館のプロローグ

現在越中屋旅館は四代目の上谷征男氏が旅館を経営しているが、先祖代々北海道で暮らしていたという訳ではない。征男氏は四代目の主であるが、初代は富山県氷見において上谷家の次男として命を授かった。富山県で暮らしていた際は稲作を中心として、その他漁業などによって生計を立てていたが大きな災いによってその生活は大きく乱れてしまった。それは江戸時代に生じた大飢饉である。飢饉によって稲作による収入が全くなくなってしまい生活していくことが非常に困難になってしまった。小さな田んぼであったので長男しか継ぐことが出来ず、さらに大飢饉によって次男以下の兄弟は新たな職を求めて移動しなければいけなかった。その際に次男夫婦の目に止まったのが小樽という都市であった。

明治以前、小樽は北限の街であり小樽より北側は海が凍ってしまって行くことができなかった。また、北海道は開拓途上の土地であり、次男夫婦もこれに目をつけ一攫千金を夢見て明治元年に北前船を利用し、小樽へとやってきた。これが小樽にやって来るまでの過程である。

小樽に来てからいきなり旅館経営を始めたという訳ではない。まずは廻船問屋として新生活をスタートした。海岸線付近に網小屋・魚小屋を真似て小屋を作り、そこを起点として商売を始めた。アイヌから買い取った毛皮を全国各地に船を用い、担いで周った。出身地である富山県や福井県までにも売買しに行った。それは毛皮を売ったお金で米を買う為であった。米は北海道では作ることができない貴重なものであり、生活する為にも必須のものであった。このようにして小樽での商売も成功し、落ち着いた生活を送ることができた。

次男夫婦が旅館経営を始める経緯となったものは、新しい希望を持って小樽にやってきてから約十年後のことであった。坂本龍馬の命令によって北海道をより開拓するために数多くの屯田兵や罪人たちが出向させられた。毎日のように重労働をさせられていたが当初は寝泊りする場所がなかった。そこで、彼らは次男夫婦に頼み込んで越中屋の軒先や土間を簡易宿泊施設にして宿泊させてもらったのだ。これが小樽での越中屋旅館の始まりと言える。木を切って作った丸太に布を巻きつけて、それを枕代わりとして使用していた。朝になっても起きないときは気の端をカナヅチで叩いて起こしていた。食事も用意されており、現在の旅館形態と大きく変わらない印象を受ける。また、それを知った全く関係ない人々があちこちで越中屋という名前で旅館営業を始めだしたそうだ。その数は三十数件にのぼったようである。このことから見ても、小樽における旅館業の躍進をひしひしと感じることが出来る。現在でも越中屋という名の旅館は北見、ルモン、エリモ町などに六〜八件残っているそうである。ここから旅館としての越中屋が始まったのである。

■写真1 明治初期時の海岸線跡

1−2 小樽が栄えた経緯

上記でも述べたように小樽は北限の町であり、そこよりも北部へは船で行くことは出来なかった。夕張で掘られた炭坑やしゃこたんの海産物など北海道で扱う商品のすべては一度北限である小樽に集まり、そこから全国各地へと出荷された。小樽が栄えたのは中継都市として北海道と全国各地とを繋いでいたためである。内地との窓口であっただけでなく経済の中心として栄えた。明治二十二年、小樽の人口は六万人になり、地方都市に限定されるが全国で十五番目に大きい都市にまで成長した。また当時の隆盛を顕著に表わすものとして一度だけではあるが所得番付において小樽の商人が何年もの間一位の座を保持し続けていた松下幸之助氏を抜いて一位を獲得したことがあった。小樽の勢いは大正時代に入っても衰えを知らず、ロンドンの相場を動かすほど凄まじいものであり、越中屋旅館もこの流れに乗じて規模を拡大させ発展していった。

第2章:小樽旅館史―戦前・戦中編―

小樽が中継都市として栄えていた戦前は個人や観光客として宿泊する者は全くと言っていいほどおらず、各地から特産品を持って訪れてくる行商人がほとんどであった。タオル屋(松山市)・繊維(山形県)・洋服(岐阜県・名古屋市)・製薬(富山県)。他に大阪府や新潟県など関西・中部・東海地方を中心として、様々な職種の行商人が来ては1週間ほど滞在して行商を行っていた。またそれに伴い、各企業が指定している旅館に滞在していた。

ここではそれぞれの旅館ごとにどのような職種の人々が宿泊されていたのか、またそれぞれの旅館ごとに調査した内容が多様なのでそれぞれにまとめていきたいと思う。

2−1 魚松旅館

魚松旅館は大正十三年から現在まで続いている旅館で、現在は二代目の松塚カツエさんと妹さんの二人で営業している。カツエさんは秋田県の出身で、父親は鰊漁師をしており、買い付けで様々な島を行き来していた。それに伴い、島の子供たちの通学の迎えを並行しており子供たちの面倒を良く見ていたそうである。それが現在の旅館経営に繋がったそうである。

魚松旅館は当時、部屋数は六部屋で一人部屋のみであった。魚松旅館がある南小樽周辺は駅に非常に近かったこともあり、たくさんの問屋街が出来非常に賑わっていた。列車が出来る以前は荷物を馬車に乗せあちこち移動をしていたそうである。また、行商人の他に一攫千金を求めて地方から樺太に鰊漁を行いに行く人々も小樽の旅館に1泊していたようである。それは先程も述べたように、小樽は当時、北限の街であったためである。

魚松旅館における特徴として基本的には「折足会席膳」という旅館で一般的に利用されている膳が利用されていたが、中には「箱膳」と呼ばれる自分専用の棚を利用していた人々もいた。「箱膳」というものは蓋付きの箱の中に一人分の食器や箸を入れておき、食事の際には蓋を裏返して膳として使用するものである。魚松旅館の他には、現在はないが坂田旅館で利用されていたようである。また現在と違い、どのような人々が宿泊していたのかを確認するために宿帳には身分を書く欄があった。

また、カツエさんには当時宿泊していた社員の夜の遊びに関しても教えて下さった。社長は宿に残り、他の社員は会社のお金で当時この辺りで「番屋」と呼ばれていた現在のクラブ、集会場で豪遊していたそうである。社長は全体を見守る役割を担っていた。その為、宿泊する旅館を選ぶ際にも社長自身が下見に訪れ、宿を確認してから社員を連れて訪れていたようである。

■写真2 魚松旅館

■写真3 魚松旅館で当時使われていた膳

■写真4 魚松旅館で当時使われていた膳②

■写真5 宿帳

2−2 海老屋旅館

海老屋旅館は大正十年から平成二十一年まで続いた旅館である。女将であった海老節子さんにお話しをお伺いしました。

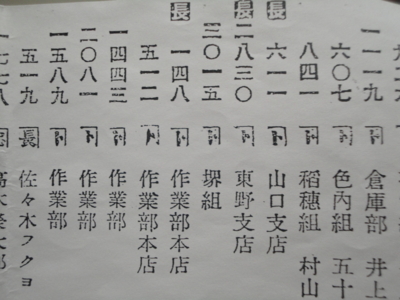

海老屋旅館がある色内町あたりも問屋街があったが特に鉄屋街が広がっていた。その為、繊維(新潟県)の行商人だけでなく鉄鋼関係の人々も良く宿泊していた。また、海老屋旅館の横には倉庫があったのでそこで各地方から持ってきた荷物を整理し、各地へ運んでいた。また港に近かったということもあり、苫小牧などから派遣されてきた検数協会の人々が船の荷物を確かめるために小樽を訪れ、そのままその日は旅館に宿泊していた。検数協会とは小樽に来た船の荷物の積荷・揚荷の数量を調べる職業である。また、不正な荷物などがないかを確認する機関である。

■写真6 海老屋旅館

2−3 越中屋旅館

越中屋旅館に宿泊していた人々も繊維や製薬関係の行商人が多かった。

戦前までの越中屋旅館に宿泊していた職業及び、時代の推移を示したいと思う。

屯田兵(明治六年〜)→商人→富山の薬売り(明治二十六年〜)→京都の呉服屋などの繊維関連企業(大正〜)→漁業関連企業

宿泊形態としては繊維関連の行商人は大部屋で共に過ごしており、荷物を盗まれないように荷物を囲うようにして寝ていた。それと比較して、薬売りの商人の場合は同じ大部屋でもそこに仕切りをすることで一人一室にして宿泊していた。同じ部屋であっても職種によって利用の仕方は大きく異なっていた。また征男氏によると、繊維関連の行商人が訪れて来ている際には、「繊維祭り」というものがあり紅白の幕を街全体に掲げ、街全体で歓迎していたそうである。これは繊維関連の行商人が帰るまで続いた。

上記のような形態で本館を経営していくと同時に、昭和六年には東北地方では初の鉄柱のホテルである洋館を開業した。素泊まりは八円であったのだが、これは当時の国鉄社員の初給料と同じ額であった。また、朝食は二円、昼食は一円五十銭、夕食は二円であり、ベニヤ板の買い付けに来日した英国人が主に宿泊していた。米国人は下品という理由で門前払いであったようだ。さらに、本館において、昭和十七年には陸軍大将の梨元宮が小樽に宿泊する際、越中屋旅館に指示し、福井県から書院造りによる「庄屋」の部屋をそのままの状態で船を利用して持ってきたという逸話も残っている。

順調に経営を続けていたが、太平洋戦争前後は波乱であった。昭和十八年に一週間ほどであるが陸軍の暁部隊に占領されていた。軍隊の言うことは絶対であり、強制的に退去させられたそうだ。その時、征男氏は幼少であった為ほとんど記憶に残っていないそうだ。

■写真7 越中屋旅館

■写真8 「庄屋」の部屋

■写真9 「庄屋」の部屋②

■写真10 「庄屋」の部屋③

第3章:小樽旅館史―戦後編―

日本は戦争に敗れ、マッカーサー率いるGHQに占領された。様々な事業に介入し、日本全体は混乱に陥ったが、越中屋旅館もその一つであり、多大なる影響を被った。

昭和二十年八月、戦争が終結したばかりの頃であるが、天狗みたいな鼻をした米国軍がジープに乗っていきなり旅館にやってきた。そしてそのまま占領されてしまった。大規模の旅館であった為、GHQの目に止まり占領という流れになったそうである。征男氏の父親以外は旅館から追い出された。父親だけは支配人として雇われ、給料を貰っていた。しかし、米軍の行為は歴史ある旅館を踏みにじるものであった。畳には土足のまま上がっていたし、ペンキで好き勝手に壁を塗ったりしていた。「米国人が土足のまま部屋に上がるという習慣があることを当時の日本人が知るはずもなく、そのまま憎悪へと繋がったのではないか。」と私は考える。

一方、追い出された征男氏らが暮らしていた住居も一階以外の二・三階は米軍に占拠された。米軍の食事は越中屋旅館が提供していた。人によって戦争という悲惨な歴史に対する感じ方は違うが、越中屋旅館の人々は上記のような行為を通して敗戦の重みを感じたのではないだろうか。このことを契機として、立派過ぎた洋館を手放し、これまで共に歩んできた本館のみでの再建を試みた。米軍による占拠は昭和二十八年まで続いた。

戦後、小樽の街はどんどん衰退していきそれに伴い、旅館の数も減少して行った。また、小樽を訪れて来る行商人の数も減って行き現在では全く訪れなくなってしまった。その代わりに、小樽運河などの観光地化が進んだことで現在では、宿泊客のほとんどが観光客の人々で成り立っている。現地調査させて頂いた旅館の人々が口を揃えて仰ったことは、「旅館の形態は時代によって流動的に変わっていくものである。」ということである。その時代にどのような人々が宿泊しに来るのかを把握し、それに伴った旅館作りをしていくことが大切である。

■写真11 洋館跡

■写真12 洋館跡②

■写真13 洋館のパンフレット

まとめ

4−1:これから旅館を経営する人々にむけて

四代目、征男氏が言うにはこのような商売は大きくすれば大きくするほど悪い方向に向いていくという。借金までして大きくしていくという時代は過ぎ去ってしまっており、現在は顧客ニーズに合した設定をして行くことが大事なのである。

4−2:小樽におけるこれからの課題

小樽における旅館の数は年々減少してきている。統計的に見てもそのことが実証される。昭和三十五年に二百二十三件あった旅館は平成十九年には三十四件まで減少してしまっている。これは旅館の多くがホテルに移行してしまっている現状があるからである。坪単価がビジネスホテルで四十五万円であることに対して、旅館は木材を利用することもあり、七十五万円〜九十万円もかかってしまうのである。また、近年のお客様は安く宿泊することが出来ればどこでも良いという風潮が広まっており、旅館の減少に繋がっていることも事実である。しかし、旅館側は旅館に対する希少価値、伝統ある旅館を守っていくことにやりがいを感じている。いかにして現在の観光客のニーズを汲み取り、改善していくことが、これから旅館が生き残っていく為の重要な鍵になってくるのではないだろうか。

謝辞

調査をするにあたり、越中屋旅館の上谷征男氏、魚松旅の松塚カヅエ氏とカヅエ氏の妹様、海老屋旅館の海老節子氏、小樽総合博物館の石川直章先生、島村恭則教授など多くの方にご協力をいただきました。本当にお世話になりました。

参考文献

宮本常一(2006)『日本の宿』八坂書房

松尾定行(2008)『駅前旅館をいとおしむ―昭和の面影が残る昭和の宿―』クラッセブック

――――(1989)『旅風俗 Ⅲ宿場編』雄山閣出版株式会社

北澤博(2004)『純翁追憶記』三和プリント