社会学部 3年生

常数唯

【目次】

はじめに

1.行商からの出発

1-1.袖岡家と袖岡喜多衛氏

1-2.行商と水車

2.宿毛時代

3.旅館と種苗店

3-1.菊池己之松氏との出会い

3-2.想い出旅館

3-3.そでおか八幡浜種苗店

4.袖岡利氏のライフヒストリー

4-1.袖岡利氏

4-2.日土町でのくらし

4-3.嫁入り前

4-4.袖岡家に嫁ぐ

4-5.いまのくらし

結びに

謝辞

参考文献

はじめに

宮本常一は『生きていく民俗』において、人がどのようにしてくらしてきたかを「生業」という視点を用いて分析した。そして自給のみの社会から交易をする社会への変化が職業の分化をもたらし、さらに村から人々が移動し都市ができることで職人が誕生したと論じた。この『生きていく民俗』が1965年に刊行されてから、およそ50年の歳月がたった。現在の職業観や分類、役割には一体どのような特徴があるだろうか。かつて宮本が見た人々の「生きていく」ためのくらしはいま、新たな変化が訪れているのではないか。

そのような着眼点から本稿では、愛媛県八幡浜市の調査で出会った袖岡家のファミリーヒストリーをたどりながら、現在までの生業の変遷について分析していく。

1. 行商からの出発

1−1.袖岡家と袖岡喜多衛氏

袖岡家と私の出会いは、先述の通り八幡浜市での調査であった。八幡浜のまちをあてもなく彷徨っていた時、偶然「そでおか八幡浜種苗店」の店先にいらっしゃった袖岡利氏に店や家の歴史についてお聞きしたことがきっかけである。利氏に聞き込みをする中で、袖岡家が種苗店以外に現在までにさまざまな職業を経験してきたことがわかった。さらに利氏の義父である袖岡喜多衛氏による『袖岡家過去帖』(資料1、2)によって袖岡家が八幡浜に移住するまでの経緯を明確に把握することができた。そこでこの過去帖の記述と利氏の語りをもとに、喜多衛氏の代からのファミリーヒストリーをたどっていこうと思う。

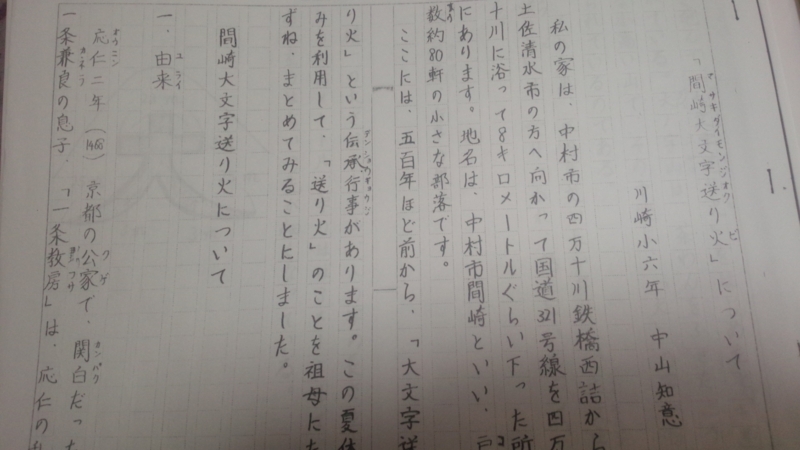

▲資料1『袖岡家過去帖』外部

袖岡喜多衛氏は明治33年5月6日、愛媛県喜多郡新谷村で袖岡万作氏の次男として生まれた。生後七日目には家を売り渡し借家住まいになり、7歳のときに父親が46歳で若くして死去するなど、苦労が絶えない幼少期であった。さらに長男の重吉氏がその翌年に病死したため、喜多衛氏が戸籍上8歳で戸主となったのだった。

1−2.行商と水車

袖岡家は代々、種の行商を営んでいた。喜多衛氏自身も氷とともに木箱に種を入れ、一か月ほどかけて下関まで売り歩いていたそうだ。

そして大正11年12月に、喜多衛氏は親戚のすすめで篠原ヨシ子氏と結婚する。それまでに貯めた預金を使い水車製粉工場を買い、不便な場所であったが夫婦で一生懸命働いた。しかし、時代が移り変わり電力で動く製粉所が登場すると商売が立ち行かなくなってしまう。13年間辛抱したものの、水車の破損が毎年著しく働けど働けど赤字が積み重なるばかりであった。

2.宿毛時代

そんな時、高知県宿毛市片島町に住むヨシ子氏の母の兄嫁の叔父から「住みよいところだから来い」という誘いをうけて、新谷村の荷物を整理し移住することを決心する。宿毛市では豆腐屋を営んで暮らしていたという。

しかし、移住してから一年半が過ぎたころから喜多衛氏の体の不調が目立つようになった。袖岡家は占いを好む人が多く、互いを実名ではなく占いで告げられた名前で呼び合うほどであった。そのため、不調の原因を探るべく占いに行ったところ「方角の悪い方へ来ているから病になる。八幡浜か宇和島の方へ帰った方がよい」と告げられ、頼りにしていた叔父も亡くなっていたことも重なり八幡浜へ移住することになった。

3.旅館と種苗店

3−1.菊池己之松氏との出会い

そうして八幡浜へ一家六人で帰ってきた袖岡家はひとまず安宿に泊まり、種子店が開けるような安い借家を探すことにした。だが一か月たっても思い通りの家が見つからず途方に暮れていた。その時、ちょうど宿泊していた宿屋の主人である菊池己之松氏に「自分たちはこれから夫婦で製材所をする予定だから、宿屋をする気があるならば譲ってもよいが」との申し出を受け、権利金と旅館の夜具諸道具を含めて金八十円で宿を譲ってもらえることになった。そこで米屋に頼んでお金を貸してもらって支払いを行い、晴れて「想い出旅館」を開業した。旅館名には、「想い出して来てもらえるように」という願いが込められていたそうだ。

3−2.想い出旅館

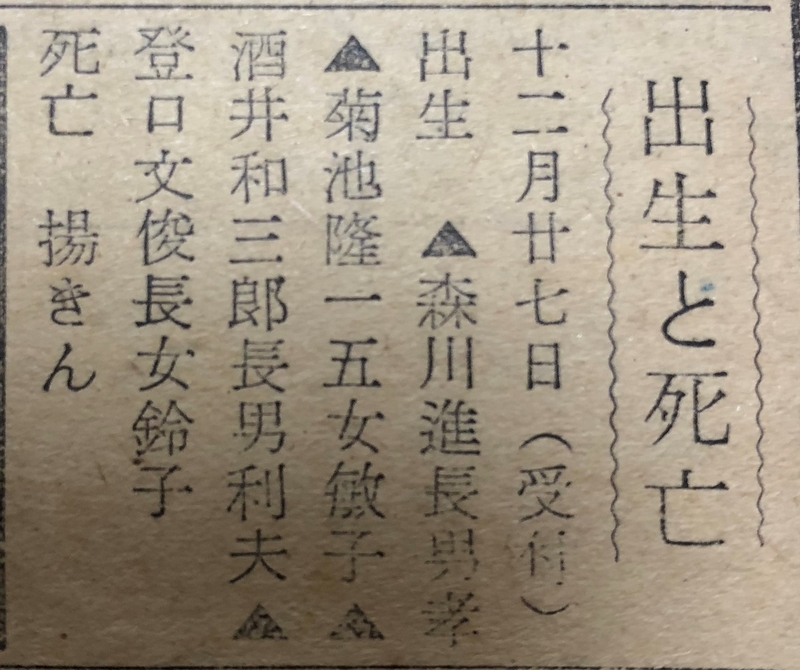

旅館を開業して間もなく、後に袖岡利氏の夫となる息子の昭介氏がジフテリアにかかってしまう。医者から一本五円の注射を二本打たなければ治らないという診断を受けたが、開業したてのためお金に余裕がなく、誰一人頼る人もいなかった。そんな時に菊池己之松氏の妻の芳子氏が、「後で何とでもなるから早く注射をしてもらわねば子供の命が危ない。早く持っていけ」と十円を出してくださった。この時の有難さは一生忘れられない、と喜多衛氏は綴っている。

それから袖岡夫婦は心を合わせて一生懸命働き次第に利益が出て、旅館を購入するためにお金を借りた米屋や新谷村を整理した時にお世話になった方々へお金を返しに行ったところ、君を信用して貸したのだから返してもらわなくとも気にして居ないのだから、と言いながら喜んで受け取ってもらえたことが喜多衛氏は非常に嬉しかったそうだ。

3−3.そでおか八幡浜種苗店

想い出旅館の開業と同時に袖岡家が代々受け継いでいる種苗店も開業した。店舗での販売だけでなく、夏になると喜多衛氏や昭介氏が種を計量しそれを娘たちが袋に詰めて判を押した。そうして完成した商品を昭介氏がバイクで今治市や南宇和群の方へ農協や商店に卸した。

喜多衛氏はこの過去帖の最後を『人間ハ此ノ世へ苦労ヲスル為メニ生レル者ノ様ナ考ジガスル』という言葉で締めくくっている。幼い頃に家族を失い、移住を繰り返しながら数々の職業を経験し苦境を乗り越えてきた、人一倍苦労をした喜多衛氏の人生のそのものを表す言葉であるように感じる。

こうして袖岡家は、愛媛県喜多郡新谷村から水車や高知県宿毛市での豆腐屋を経て八幡浜に至り、想い出旅館とそでおか八幡浜種苗店を営むことになった。

3. 袖岡利氏のライフヒストリー

4−1.袖岡利氏

ここからは八幡浜市の調査で実際にインタビューをさせていただいた袖岡利氏に焦点をあて、個人のライフヒストリーとして「生きていく民俗」について考察していく。

袖岡利氏(旧姓小林利氏)は昭和14年1月31日、愛媛県大洲市菅田町で8人兄弟の5番目の子どもとして誕生した。「利」という名前は、利口だった伯母の名である「利子」が由来だそうだ。父親が警察官であったため転勤が多く、兄弟それぞれ出身地が異なり幼少期から移動の多い人生であったという。そして終戦の年、父母の里である日土町に住みついた。

4−2.日土町でのくらし

学生時代は、八幡浜市日土町にある自宅から徒歩15分ほどの日土小学校(現八幡浜市立日土小学校)に入学し、その後日土村立日土中学校(現八幡浜市保内町共立青石中学校)に通った。

放課後は麦ふみやさつま芋のつる返しなど家の畑仕事を手伝ったり、兄弟や姉妹も連れて学年関係なく遊んだりしていた。畑仕事は自分の家の畑だけを手入れするのではなく、近隣の畑も助けが必要な時は住民みんなで作業を手伝った。

当時は学校での学習よりも家の仕事を優先する考えが強く、高等学校へ進学する子供は裕福な家庭であっても非常に少なかった。利氏も当初、中学校卒業後は小学校の近くにあったタオル工場で働こうと考えていた。しかし、校長先生との面談で「頭がないけん(働きます)」とその思いを伝えたところ、「頭は一つあったらよろしい。高校へ行きなさい。」と説得されたことや、父親の「これからの時代は高校を出とかなんだったらいけん」という考えのもと愛媛県立川之石高等学校に入学した。当時は園芸科と普通科があり、利氏は普通科に進学した。園芸科の学生は農家の子供が多く卒業後は家を継ぎ、普通科の学生は卒業後に酒六や東洋紡績関係の仕事に就職する生徒や商店の店員となる生徒が多かった。

4−3.嫁入り前

高校卒業後はタオル工場に就職し、検査員として一年間勤務した。八幡浜市は明治時代から養蚕が盛んであり、大正時代には市内に4つの綿布工場が操業するなど繊維関係の仕事に従事する人が多かった。その後、松山市で警察官となっていた兄のつてで新浜町へ移り、外科の医院に勤務することになった。専門的な資格は持っていなかったため、見習い看護師として働いていた。

21歳になると、嫁入りのために編み物の習い事をしようと友人から誘いを受ける。そこで八幡浜へ帰郷し、商店街にある佐々木ミシン商会の二階でやっていた編み物教室に通いはじめた。そのまま店に頼まれて、一階の事務員として三年間務めた。そんなある日、日土町に来ていた石鹸売りのおじさんから縁談を持ちかけられ、お見合いをすることになった。それが袖岡昭介氏との出会いのきっかけである。

4−4.袖岡家に嫁ぐ

お見合い当日、袖岡家まで仲人をしてもらった石鹸売りのおじさんと二人で商店街を歩いた道のりがとても長く感じたことを今でも覚えているという。後にわかったことだが昭介氏はこの日、お見合いの席ですすめられたまんじゅうを素直にほおばっている利氏の可愛らしい姿を見て、結婚を決意したそうだ。

そうして昭和38年3月3日、二人は結婚することとなった。披露宴は八幡浜市にあるあたご食堂(現浜味館あたご)にて30人ほどで行った。昭介氏の趣味が山登りがと聞いていた利氏は自分も一緒に山登りをしたいと思っていたが、結婚後すぐに妊娠したためその夢は叶わなかった。しかし35歳のとき、友人と富士山を登ったので満足しているそうだ。

嫁入り後の生活は非常に忙しいものだった。朝早く起きて朝食の準備をし、客が帰ると浴衣やシーツの洗濯をしてまた次の客を迎えた。当時は、毎月滋賀の薬品会社や食品会社の関係者や、税務署の職員など多くの人々が八幡浜に宿泊していたため、想い出旅館の他にも周囲にいくつか旅館があった。また不定期で電話線を引くために訪れた電電公社の作業員や、当時は夜昼トンネルがなく回り道をしてやって来ていた松山からの来訪者も宿泊したという。

昭和48年に義母が亡くなると、仕事の負担が増加することや火災防止のため防炎カーテンを新調しなければいけないこと、駐車場の確保が要因となり、想い出旅館を閉館することにした。それ以来、そでおか八幡浜種苗店は植木や盆栽、園芸用品を売っていた。

4−5.いまのくらし

現在、利氏は難病になった夫昭介氏を自宅で介護しながら種苗のみを扱い店を続けている。また20年ほど前から宇和島でクリーニング店を経営する同級生の弟に頼まれ、近隣の衣装預かりも行っている。

利氏はいま、絵てがみのやりとりを楽しんでいる。娘の結婚後、余暇の過ごし方を悩んでいた時に新聞で絵てがみの会の募集を見たことがきっかけだった。全国の人とはがきを送りあっており、私もインタビュー後たくさんの絵てがみをいただいた。これからの目標はとにかく健康でいることだと利氏は語る。以前通っていた水泳や最近施設ができたボルダリングに挑戦してみたいそうだ。

結びに

宮本常一は、人がどのように生きていたかという疑問について生業に注目した。それはつまり、生活するための金銭をはじめ食料やモノをどのように手にしていたかという意味合いが強かったのではないだろうか。実際、袖岡喜多衛氏も生きていくために種屋をしながら水車工場や豆腐屋、旅館を営んできた。

しかし今回の調査を経て、現代における生業の役割はそれだけではなくなっていると感じた。それが「地域と関わるための手段」としての役割だ。インタビュー中、幾度となく近隣の方が種苗店を訪れた。種を買いに来た人もいたが苗や花についての質問をしに来たり収穫した作物を届けに来たり、全ての人が商品を購入したわけではなく、また利氏もそれを期待しているわけでもなかった。これこそ新たな生業の変化ではないだろうか。

利氏は自分の代でこの種苗店は閉めるつもりだそうだ。ご先祖様には申し訳ない、と利氏は話していたが『生きている民俗』の最後にはこうある。「家職・家業がしだいに姿を消して、子が親の職業を継がなくなることが一般になったとき、また出稼ぎから解放されたとき、はじめて近代化したといえるのであろうが、そこまではまだまだ遠い距離があるように思う。」(宮本 2012:244)。宮本がこの本を書いてからおよそ50年の歳月が流れたいま、近代化はついにすぐそこまできたといえよう。

謝辞

本論文の執筆にあたり、袖岡利様には誠にお世話になりました。

数日間にわたり丁寧にお話してくださったご自身や袖岡家の貴重なお話、ご用意してくださった沢山の資料や文献のおかげで無事この論文を書き上げることができました。サプライズで日土小学校を案内してくださったことや明治橋を一緒に散歩したこと、いつまでも大切な思い出です。今回このようなご縁があって幸せでした。利様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。本当にありがとうございました。